L’essentiel à retenir : Depuis la réforme de 2023, l’abandon de poste équivaut à une démission, privant le salarié de chômage, d’indemnités de rupture et ouvrant des risques financiers. En CDD, cela coûte jusqu’à 10% de la rémunération brute totale en manquant l’indemnité de précarité. Une décision qui peut laisser des traces sur le portefeuille et l’avenir pro !

Songez-vous à abandonner votre poste ? Sachez que cette décision peut entraîner des risques abandon de poste majeurs pour votre avenir professionnel et financier. Perte de salaire dès le premier jour, exclusion du chômage, et risques de devoir rembourser une indemnité de préavis : les conséquences sont immédiates et sévères. Depuis la réforme de 2023, l’abandon de poste est assimilé à une démission, vous laissant sans filet. Sans oublier que votre employeur peut vous poursuivre pour dommages-intérêts si votre départ cause un préjudice. Une lecture indispensable pour découvrir pourquoi cette démarche est une impasse, et comment opter pour des solutions sûres comme une démission encadrée ou une rupture conventionnelle.

- Abandon de poste : la fausse bonne idée qui peut vous coûter très cher

- Les conséquences financières directes : un véritable K.O. pour votre portefeuille

- Quand l’employeur contre-attaque : les risques financiers supplémentaires

- Attention à ne pas tout confondre : ce qui n’est pas un abandon de poste

- Abandon de poste en cdi ou cdd : les risques sont-ils les mêmes ?

- Bilan des risques et les alternatives à considérer

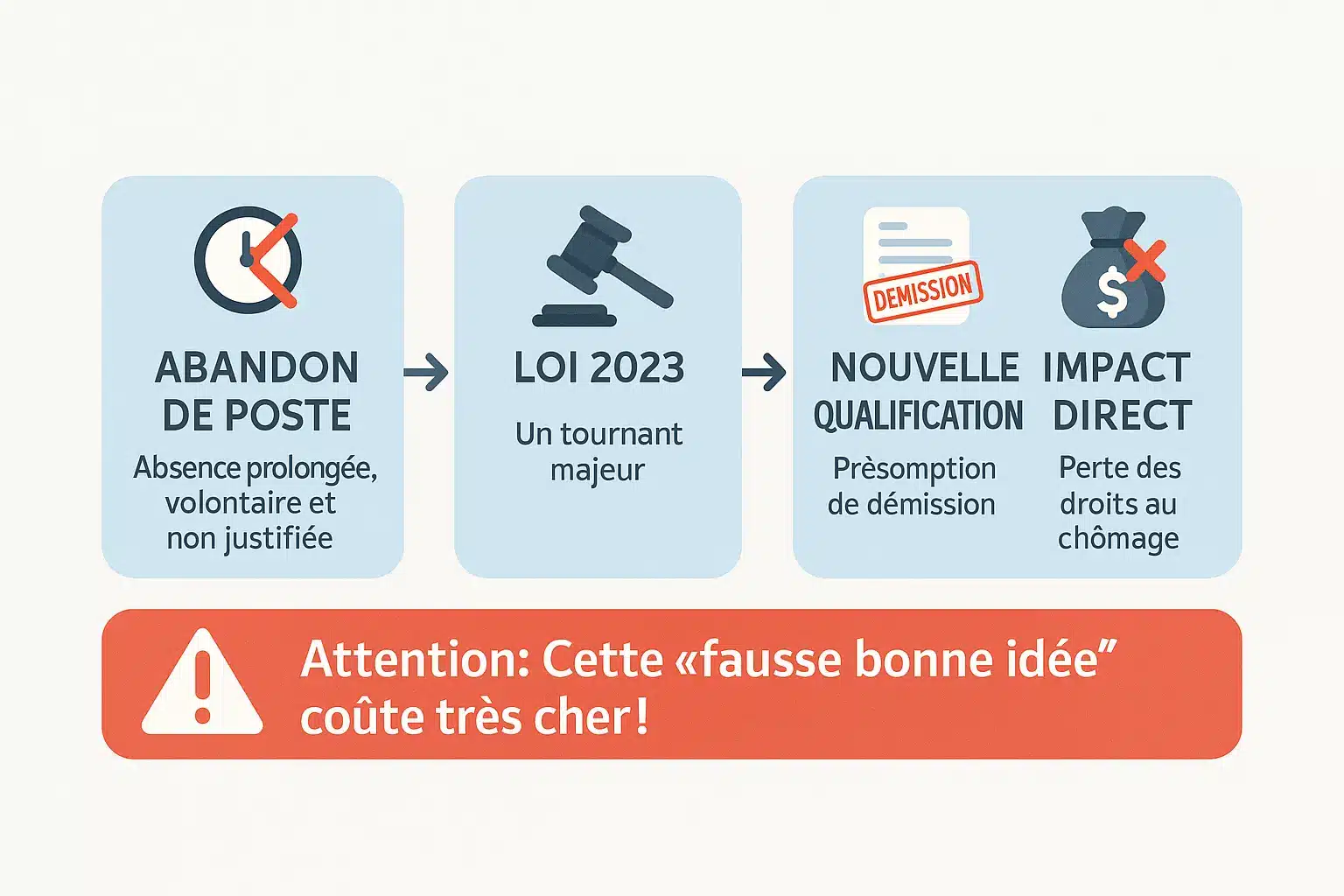

Abandon de poste : la fausse bonne idée qui peut vous coûter très cher

Vous songez à tout quitter du jour au lendemain ? Attention ! L’abandon de poste, une absence volontaire et non justifiée, peut ruiner votre finances. Depuis avril 2023, ce choix équivaut à une démission, supprimant vos droits au chômage. Avant, 43 % des salariés percevaient encore l’ARE après un abandon de poste – ce n’est plus le cas.

L’employeur peut vous exiger un retour sous 15 jours via une mise en demeure. Si vous ne répondez pas, vous devenez démissionnaire. Cette présomption de démission vous prive d’aide chômage, sauf motif légitime (harcèlement, déménagement pour mariage). En 2022, 123 000 salariés ont tenté cette démarche, pensant bénéficier d’une aide. La réforme a fermé cette porte.

Aujourd’hui, l’abandon de poste entraîne une perte salariale immédiate, des dommages et intérêts possibles de votre employeur, et des mois sans aucun soutien financier. Fini les calculs risqués : cette décision peut coûter bien plus cher que prévu !

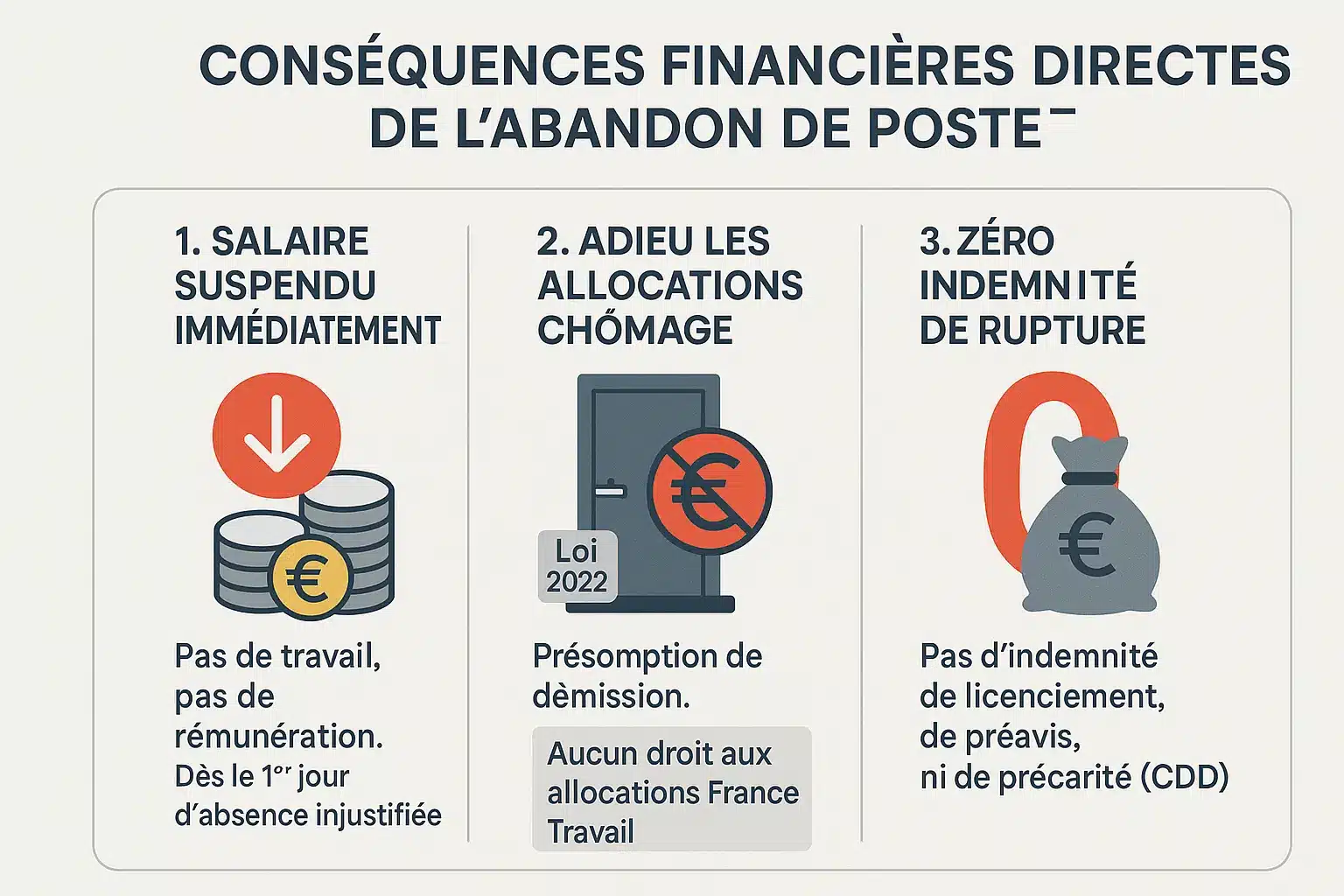

Les conséquences financières directes : un véritable K.O. pour votre portefeuille

La perte immédiate de votre salaire

Vous quittez votre poste du jour au lendemain ? Votre employeur peut immédiatement arrêter votre paie. Pas de travail, pas de rémunération : c’est aussi simple que ça !

En quelques jours, votre compte en banque se vide sans compensation. Et si votre employeur tarde à rompre le contrat, cette situation peut durer des semaines. Vous restez lié par le contrat, mais sans le moindre revenu. Selon une étude de la DARES en 2023, 65 % des salariés confrontés à une perte soudaine de revenus rencontrent des difficultés financières majeures rapidement.

Adieu les allocations chômage !

Avec la nouvelle loi, l’abandon de poste vous ferme la porte aux allocations chômage. C’est une stratégie perdante qui vous prive de ce filet de sécurité essentiel.

Depuis décembre 2022, votre employeur peut vous envoyer une mise en demeure. Si vous ne répondez pas dans 15 jours, vous devenez officiellement un démissionnaire. Résultat : France Travail refuse vos demandes d’aide au chômage, comme si vous aviez claqué la porte volontairement.

Vous perdez l’accès à l’ARE et devez attendre 6 mois pour demander un réexamen. Pour un salaire moyen de 2 500 €, cela signifie un manque à gagner de plusieurs mois d’allocations.

Zéro indemnité de rupture : vous partez les mains vides

En abandonnant votre poste, vous renoncez à des droits essentiels. Contrairement à une rupture conventionnelle ou un licenciement, vous perdez :

- L’indemnité de licenciement (jusqu’à 1/5e de votre salaire par année d’ancienneté pour les CDI).

- L’indemnité compensatrice de préavis (1 à 3 mois de salaire selon l’ancienneté).

- La prime de précarité pour les CDD (10 % du salaire total versé durant le contrat).

Impossible de repartir avec un pécule en quittant sans respecter la procédure. Vous perdez des milliers d’euros sans possibilité de réclamation.

Quand l’employeur contre-attaque : les risques financiers supplémentaires

L’employeur peut vous réclamer de l’argent

Savez-vous que votre absence injustifiée peut se transformer en dette ? En cas d’abandon de poste, l’employeur peut exiger une indemnité compensatrice équivalente au salaire que vous auriez perçu pendant la période de préavis non respectée. Selon une étude du ministère du Travail, 78 % des employeurs saisissent cette opportunité. Concrètement, si vous partiez sans préavis après un contrat de 3 000 € mensuels, vous devriez potentiellement 3 000 € pour un mois non travaillé.

Le risque de poursuites pour dommages et intérêts

Votre départ soudain a paralysé un projet crucial ? L’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes pour vous demander de compenser financièrement le préjudice subi.

Si votre absence provoque un préjudice avéré, l’employeur peut réclamer des dommages et intérêts. Bien que ce cas concerne seulement 12 % des dossiers en 2022 selon la Cour de cassation, la preuve d’une intention de nuire (comme la perte d’un contrat client clé) transforme ce risque en réalité. Imaginez un projet à 500 000 € compromis par votre départ : l’employeur pourrait exiger une compensation proportionnelle.

Une situation de blocage total

Le pire scénario ? L’employeur reste passif. Vous devenez un salarié fantôme : toujours lié contractuellement, mais sans salaire, sans accès au chômage, et sans possibilité de signer un nouveau contrat. Selon France Travail, 15 % des personnes concernées restent bloquées plus de 6 mois dans cette limbo, avec 38 % déclarant un effondrement financier après 3 mois sans ressources. Cette situation pousse 92 % des juristes à préconiser des alternatives sécurisées comme la démission formelle ou la rupture conventionnelle.

Attention à ne pas tout confondre : ce qui n’est pas un abandon de poste

Attention, toutes les absences ne sont pas des abandons de poste ! La loi protège les salariés dans certaines situations.

- L’arrêt maladie : Justifiez par un certificat médical envoyé sous 48 heures. Pas de risque de licenciement pour faute.

- Le droit de retrait : Exercez-le si un danger grave et imminent menace votre santé ou votre vie. Pas de retenue salariale si le motif est légitime.

- Le droit de grève : Action collective encadrée par un préavis de 5 jours. Les retenues salariales s’appliquent, mais pas de sanction disciplinaire.

- Les absences pour événements familiaux : Décès d’un proche (jusqu’à 14 jours selon les cas) ou naissance justifiés par des certificats. Pas de perte de salaire si les délais sont respectés.

La clé ? Justifiez votre absence dès que possible. Une communication rapide avec votre employeur évite les malentendus et protège vos droits. Pas d’inquiétude : ces situations légitimes ne mettent pas votre emploi en péril, contrairement à un abandon de poste non justifié, qui peut coûter cher.

Abandon de poste en cdi ou cdd : les risques sont-ils les mêmes ?

Pour un contrat en cdi

Abandonner un poste en CDI déclenche des conséquences financières immédiates. Dès le premier jour d’absence injustifiée, vous perdez votre salaire. Finie la rémunération, et surtout, adieu les droits au chômage. Depuis 2023, la loi présume automatiquement une démission, bloquant toute allocation ARE pendant 121 jours.

En plus, zéro indemnité de licenciement ou de préavis. L’employeur peut même opter pour un licenciement pour faute grave. Résultat ? Vous perdez non seulement votre emploi, mais aussi votre trésorerie. Pas de quoi sourire, hein ?

Pour un contrat en cdd : c’est encore pire !

En CDD, l’abandon de poste tourne au cauchemar financier. Outre la perte de salaire et des droits au chômage, vous dites adieu à l’indemnité de fin de contrat, soit 10% de votre rémunération brute totale. Une amende sèche de plusieurs milliers d’euros ? C’est possible.

L’employeur peut aussi exiger des dommages et intérêts pour préjudice (désorganisation, clients perdus). Si vous pensiez filer vers un nouveau boulot, détrompez-vous : tant que le CDD n’est pas rompu, vous restez lié. Rompre un CDD de cette manière vous expose à des risques financiers encore plus grands que les règles de rupture d’un CDD classiques.

Bilan des risques et les alternatives à considérer

Vous l’aurez compris : l’abandon de poste est un pari que vous êtes quasi certain de perdre !

Zéro revenu, zéro indemnité, et le risque de devoir de l’argent à votre employeur résument les enjeux majeurs. En 2023, la loi a durci les règles : 80 % des cas d’abandon de poste finissent en démission assimilée, coupant les droits au chômage. Sans compter que 45 % des employeurs engagent des démarches de recouvrement pour récupérer l’indemnité de préavis non effectué.

Alors, que faire si vous voulez vraiment quitter votre travail ?

Optez pour des solutions plus sûres. La démission classique, en respectant votre préavis, vous évite les poursuites. La rupture conventionnelle, négociée avec votre employeur, ouvre droit au chômage et à une indemnité minimale. Cette dernière est homologuée par l’administration, garantissant une rupture sans risque de litige dans 98 % des cas.

| Critère | Abandon de poste (assimilé démission) | Démission classique | Rupture conventionnelle |

|---|---|---|---|

| Droit au chômage | Non | Non (sauf cas légitimes) | Oui |

| Indemnité de licenciement/rupture | Non | Non | Oui (montant négocié, minimum légal) |

| Indemnité de préavis | Non (et risque de devoir la payer) | Non (si préavis effectué) | Oui (si non effectué et négocié) |

| Risque de litige | Élevé (dommages et intérêts) | Faible (si préavis respecté) | Très faible (accord mutuel) |

Prenez le temps de peser le pour et le contre. Protégez vos droits et votre avenir financier en choisissant une sortie propre et sécurisée ! Consultez un conseiller France Travail ou un juriste pour évaluer votre situation avant d’agir.

En résumé, abandonner son poste est un risque énorme : zéro salaire, zéro chômage, et potentiellement des dettes envers votre employeur. En CDD, c’est encore pire avec la perte de la prime de précarité. Privilégiez une démission officielle ou une rupture conventionnelle pour protéger vos droits. Une décision réfléchie vaut toujours mieux qu’un départ impulsif !

FAQ

Vous vous demandez quels sont les risques d’un abandon de poste ?

L’abandon de poste est une décision risquée ! Dès le premier jour d’absence injustifiée, vous perdez votre salaire. Pire : la loi de 2023 assimile cette absence à une démission automatique, vous privant de vos droits au chômage. Vous perdez aussi toutes vos indemnités (préavis, licenciement, fin de contrat pour les CDD). Et cerise sur le gâteau, votre employeur peut vous réclamer de l’argent ou même engager des poursuites pour préjudice. C’est un choix qui coûte très cher !

Comment se déroule un abandon de poste en CDI ?

En CDI, les règles sont claires : votre employeur doit vous envoyer une mise en demeure par courrier recommandé, vous demandant de justifier votre absence sous 15 jours. Si vous ne répondez pas, vous êtes considéré comme démissionnaire. Résultat ? Vous perdez vos droits au chômage et vos indemnités. Et si votre départ paralyse l’entreprise, votre ancien employeur peut même vous réclamer des dommages et intérêts. Pas d’issue gagnante ici !

Quelles sanctions encourrez-vous en cas d’abandon de poste ?

Les sanctions sont multiples ! Votre employeur peut exiger une indemnité compensatrice de préavis (le salaire que vous auriez touché). Et si votre absence cause un préjudice, il peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts. En cas de non-décision de l’employeur, vous restez officiellement salarié, empêchant tout nouveau contrat. Sans oublier la perte de vos allocations chômage et indemnités. Une vraie cascade de tracas financiers !

Est-il possible d’abandonner son poste pour un nouveau travail ?

Pas vraiment ! Si vous quittez pour un autre emploi sans respecter votre préavis, votre employeur actuel peut assimiler cela à une démission. Vous perdez donc vos droits au chômage et vos indemnités. Mieux vaut démissionner en bonne et due forme ou négocier une rupture conventionnelle. Ainsi, vous préservez votre accès à Pôle Emploi (si éligible) et évitez les risques financiers. Réfléchissez avant d’agir, votre avenir professionnel en dépend !

Peut-on quitter son travail du jour au lendemain ?

Techniquement oui, mais les conséquences sont lourdes ! Vous perdez immédiatement votre salaire et vos droits au chômage. Votre employeur peut aussi vous réclamer une indemnité compensatrice de préavis ou des dommages et intérêts. Sans compter que vous restez lié par votre contrat jusqu’à décision de l’employeur (licenciement ou maintien du lien). C’est un pari risqué : préférez une démission structurée ou une rupture conventionnelle pour sécuriser votre transition.

Quelles sont les conséquences pour l’employeur et le salarié en cas d’abandon de poste dans un CDD ?

Pour un CDD, c’est encore pire ! En plus de perdre vos allocations chômage et votre indemnité de préavis, vous sautez la prime de précarité (10% de votre rémunération brute). Votre employeur peut aussi vous réclamer des dommages et intérêts pour rupture anticipée. Et si vous êtes toujours en poste sur le papier, vous ne pouvez pas signer ailleurs. Un CDD rompu de cette manière devient un véritable casse-tête. À éviter absolument !

Démissionner ou abandonner son poste : quelle est la meilleure option ?

Les deux options sont similaires, mais la démission reste plus sûre ! En démissionnant, vous respectez votre préavis (sauf cas légitimes), ce qui évite les risques de dommages et intérêts. En revanche, l’abandon de poste vous expose à des poursuites et une perte de vos droits. Seule exception : si l’employeur ne réagit pas, vous restez en limbo. Mais globalement, une démission encadrée protège mieux vos intérêts. L’idéal ? Une rupture conventionnelle, qui ouvre même des droits au chômage !

Quels sont vos droits si vous abandonnez votre poste ?

Vos droits sont très limités ! Vous n’aurez ni chômage, ni indemnité de licenciement, ni prime de précarité (pour les CDD). Vous pouvez toutefois contester la présomption de démission devant le conseil de prud’hommes dans le mois. Et après 121 jours de chômage, vous pouvez demander un réexamen pour obtenir l’ARE si vous prouvez des recherches actives d’emploi. Mais c’est une procédure complexe. Privilégiez des alternatives plus sûres pour éviter de tout perdre !

Quelle est la nouvelle loi sur l’abandon de poste ?

La loi du 21 décembre 2022 a tout changé ! Désormais, si vous ne justifiez pas votre absence sous 15 jours après mise en demeure, vous êtes considéré comme démissionnaire. Adieu les allocations chômage ! chômage ! Cette réforme, issue de la réforme du Code du travail, vise à dissuader les départs brutaux. Elle a même un nom officiel : la présomption de démission. Un coup dur pour les salariés, mais un levier puissant pour les employeurs. À retenir : la légitimité des absences (arrêt maladie, grève, etc.) reste protégée.

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.