L’essentiel à retenir : Une clause de non-concurrence n’est valable que si elle respecte 5 conditions strictes, dont une contrepartie financière d’au moins 30% de votre salaire. Si votre employeur ne la respecte pas, vous êtes libre ! Cela vous permet de mieux négocier ou de vous libérer d’une obligation injustifiée. Retenez ce chiffre clé : sans cette indemnité, la clause est nulle !

Vous pensez être libre comme l’air après votre démission ? Pas si vite ! La clause de non-concurrence pourrait vous surprendre. Saviez-vous que 1 clause sur 3 est déclarée nulle ? Avant de signer, avez-vous vérifié les 5 conditions de validité inscrites dans votre contrat de travail ? On vous explique comment éviter les pièges juridiques. Découvrez pourquoi une durée excessive ou un montant insuffisant annulent votre engagement, comment négocier des limites géographiques réalistes, ou exiger une contrepartie financière à 30 à 50 % de votre salaire. Votre avenir professionnel mérite ce guide clair pour agir en connaissance de cause !

- Clause de non-concurrence et démission : le duo qui peut tout changer !

- Votre clause de non-concurrence est-elle vraiment valable ? les 5 conditions à vérifier !

- La contrepartie financière : votre salaire pour ne pas concurrencer !

- L’employeur peut-il annuler la clause au dernier moment ?

- Ne pas respecter la clause : qui risque quoi ?

- Prenez les devants : comment maîtriser votre clause de non-concurrence

- Votre check-list avant le grand saut

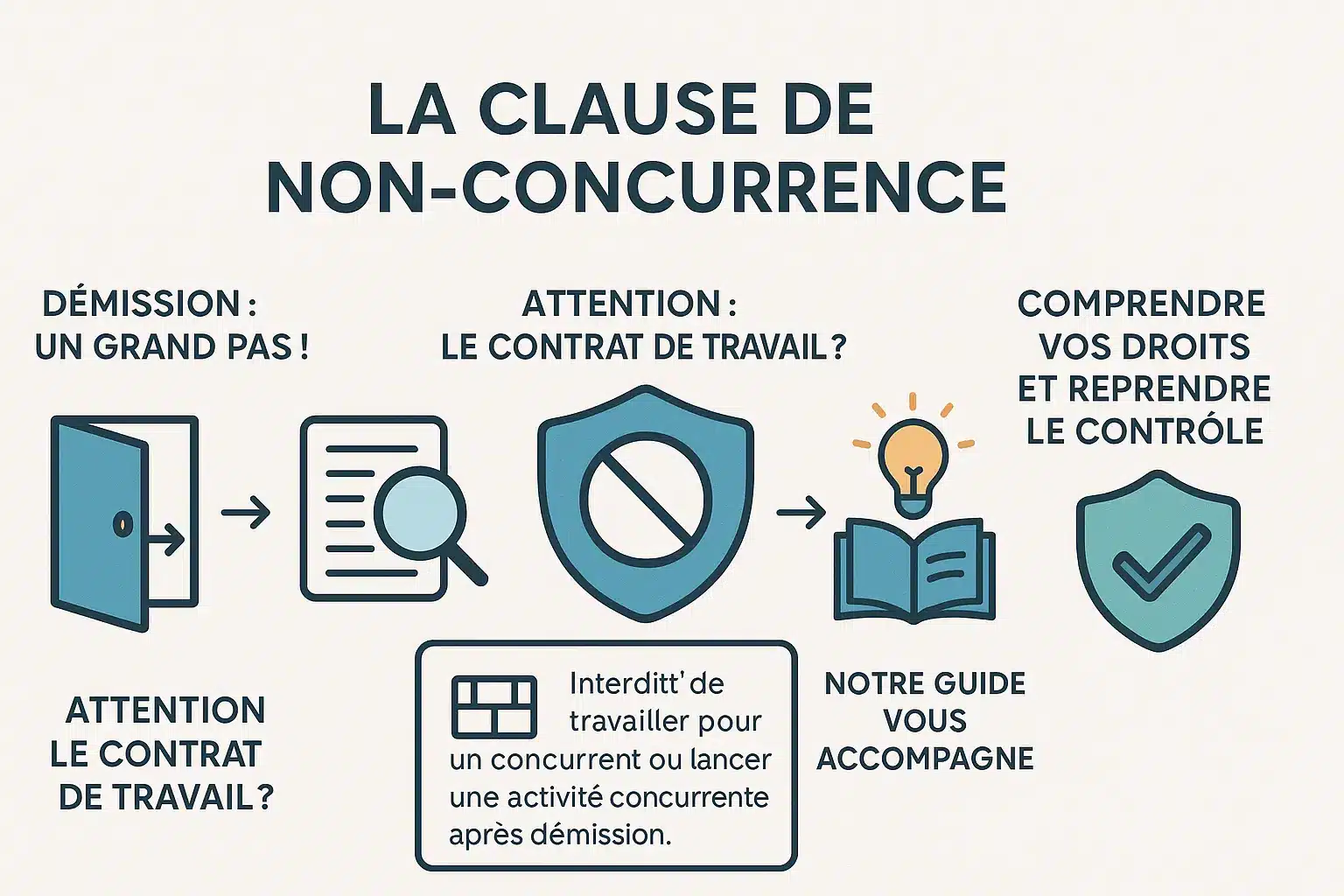

Clause de non-concurrence et démission : le duo qui peut tout changer !

Ça y est, vous avez décidé de démissionner pour une nouvelle aventure ? Bravo ! C’est un grand pas.

Mais avant de sauter le pas, avez-vous vérifié cette petite ligne dans votre contrat de travail ? Oui, on parle bien de la fameuse clause de non-concurrence.

Cette clause empêche un salarié de travailler pour un concurrent ou de lancer sa propre entreprise dans le même domaine pendant une période définie après son départ. Elle protège les secrets de l’entreprise, sa clientèle, et son savoir-faire. Mais attention : elle doit respecter des règles précises pour être valide, comme l’encadrement de la loi française (article L.122-12 du code du travail).

Saviez-vous que cette obligation s’applique même en cas de démission ? Oui ! Elle doit aussi prévoir une contrepartie financière versée pendant toute la durée de la clause. Sans cela, elle est purement nulle.

Pas de panique ! On va décortiquer tout ça ensemble. Ce guide est là pour vous expliquer vos droits et vous donner le contrôle. Prêt ?

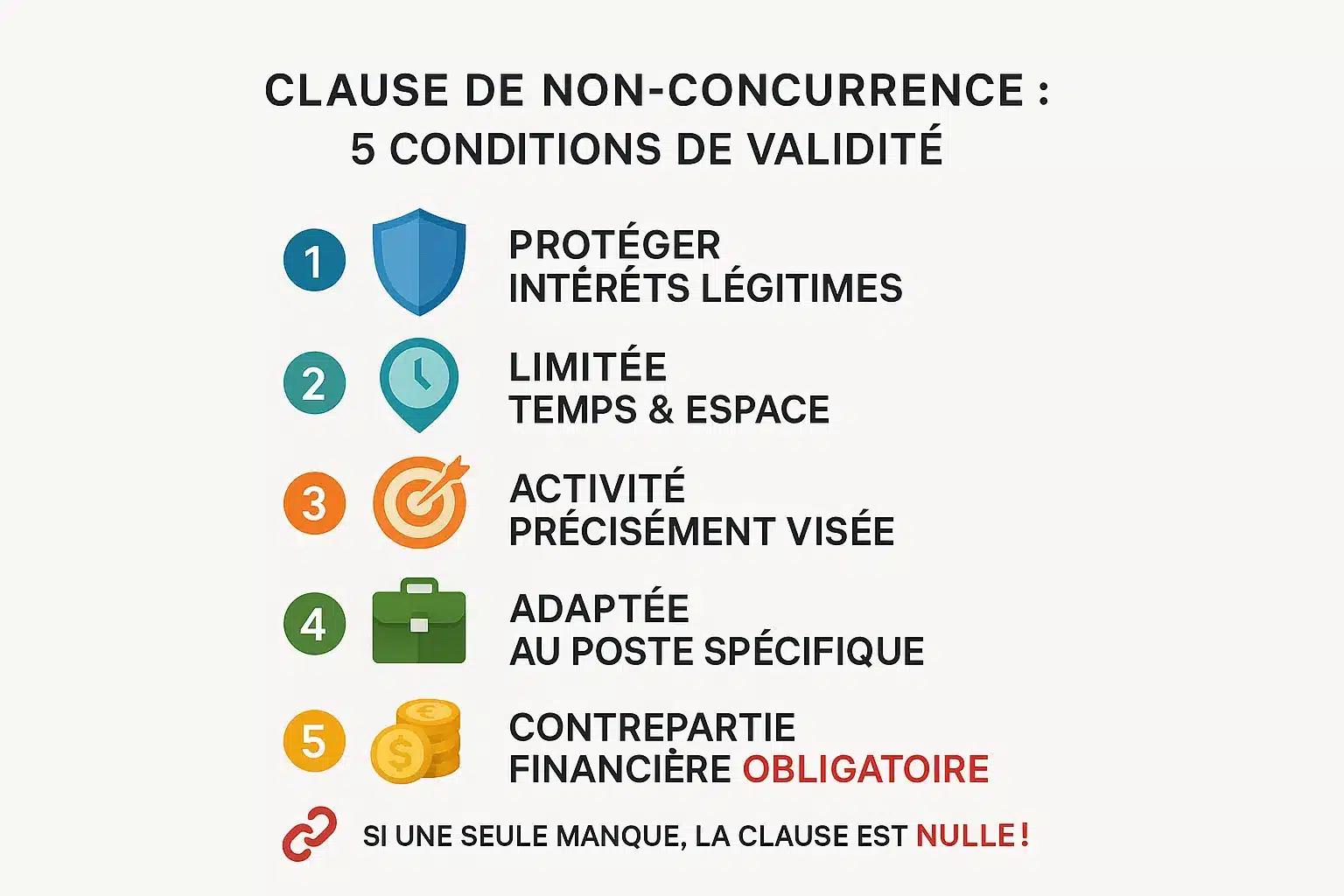

Votre clause de non-concurrence est-elle vraiment valable ? les 5 conditions à vérifier !

Vous croyez que votre clause de non-concurrence est une prison sans échappatoire ? Détrompez-vous ! Pour être exécutoire, cette clause doit respecter 5 règles incontournables. Sans elles, vous êtes libre comme l’air !

Attention : ces conditions de validité sont cumulatives. Même un simple oubli rend la clause nulle. Et devinez qui décide ? Pas la loi, mais la jurisprudence (les décisions des juges). Alors, prêt à vérifier si votre ancien patron peut vraiment vous en empêcher ?

Voici les 5 points critiques à analyser sans attendre :

- Protéger les intérêts légitimes de l’entreprise : La clause doit cibler des actifs concrets (comme la clientèle ou un savoir-faire unique). Exemples concrets ici (par exemple, un ingénieur avec accès à des secrets industriels vs. un poste sans données sensibles).

- Durée raisonnable : Le temps d’interdiction doit coller à votre métier. Pour un commercial, 1 à 2 ans est la norme. Au-delà, les juges tranchent : c’est trop long !

- Zone géographique ciblée : Une clause valable précise un périmètre réaliste (ex : un rayon de 50 km pour une PME locale). Une interdiction nationale ou mondiale ? Inutilement excessive !

- Activité clairement définie : Vous êtes interdit de travailler dans le même domaine, mais pas de tout secteur. Un expert en marketing digital ne peut pas être bloqué d’un poste de comptable, par exemple.

- Contrepartie financière obligatoire : L’employeur doit verser une somme non dérisoire (au minimum 1/3 de votre ancien salaire selon les juges). Sans ce paiement pendant toute la durée de la clause, vous n’êtes plus lié !

Un seul de ces critères non respecté ? Bingo ! Votre clause est inapplicable. Vous pouvez démissionner et travailler où vous voulez. Mais si tout est en règle, préparez-vous à tenir vos engagements… ou prévoyez une négociation avec votre ancien employeur pour lever la clause.

La contrepartie financière : votre salaire pour ne pas concurrencer !

Curieux de savoir comment cette contrepartie financière se concrétise ? C’est simple : c’est votre « indemnité compensatrice » qui compense la restriction de vos libertés professionnelles. Sans elle, la clause est nulle. Mais attention, ce n’est pas une poignée de centimes !

« Sans contrepartie financière, ou si son montant est jugé dérisoire, la clause de non-concurrence est considérée comme nulle. Vous êtes alors libre de toute contrainte ! »

Quel budget prévoir ? La jurisprudence exige entre 30% et 50% de votre salaire brut mensuel. Un exemple ? Une indemnité inférieure à 20% ou équivalente à 2,4 mois de salaire sur 24 mois serait souvent invalidée. Pourquoi ? Parce que la loi (article L.122-12 du code du travail) exige un équilibre entre vos contraintes et votre compensation.

Le versement ? Il débute après la rupture du contrat de travail. Deux options possibles : un capital (un seul virement) ou une rente (paiements répartis). Pratique si vous préférez des rentrées d’argent stables !

Et les charges sociales ? Elles s’appliquent, tout comme votre salaire classique. Résultat : cette somme entre dans le calcul de vos droits au chômage, mais attention, la démission ne donne pas droit aux allocations. Un paradoxe à garder en tête !

À retenir : cette indemnité compensatrice est versée pendant toute la période d’interdiction (ex : 2 ans). Même en cas de départ à la retraite, l’employeur doit lever la clause dans les délais… ou payer !

- Versement obligatoire après la fin du contrat

- Montant raisonnable : 20-50% du salaire brut

- Forme libre : capital ou rente

- Non cumulable avec les allocations chômage classiques

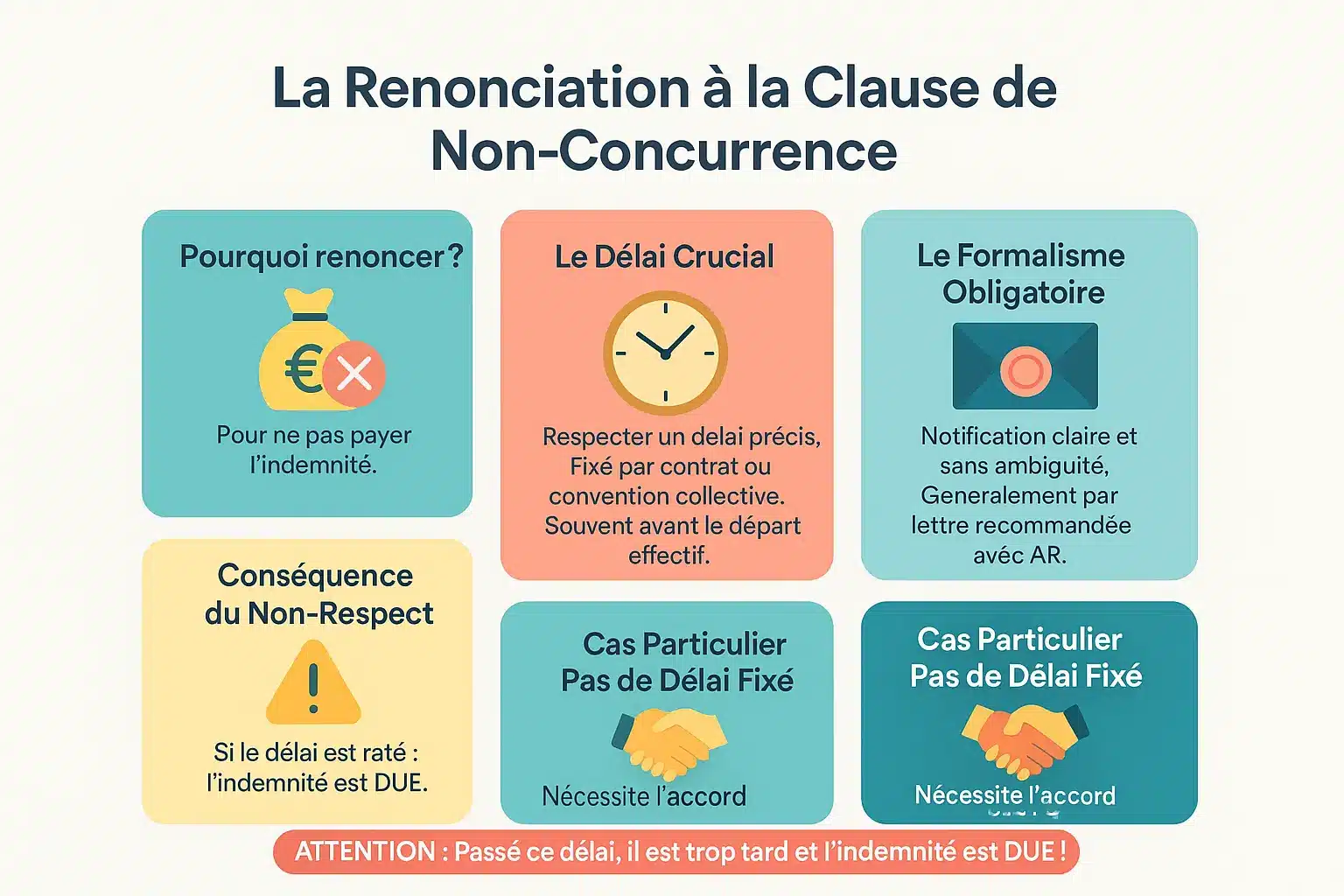

L’employeur peut-il annuler la clause au dernier moment ?

Bonne nouvelle, votre employeur peut vous libérer de la clause ! C’est ce qu’on appelle la renonciation. La raison ? C’est simple : il ne veut pas vous payer l’indemnité. Mais attention, cette décision n’est pas sans règles précises.

Le point crucial : le délai

Mais attention, il ne peut pas le faire n’importe quand. Il doit respecter un délai précis, qui est fixé dans votre contrat de travail ou votre convention collective. Si aucun délai n’est précisé, la renonciation doit intervenir au moment même de la rupture du contrat de travail. Une renonciation tardive obligerait l’employeur à verser l’intégralité de la contrepartie financière, même s’il ne souhaite plus la clause.

Attention, la renonciation de l’employeur doit intervenir dans un délai précis, souvent avant votre départ effectif. Passé ce délai, il est trop tard et l’indemnité est due !

Le formalisme de la renonciation

Généralement, l’employeur doit vous le notifier par une lettre recommandée avec accusé de réception. Pas de « on dit », il faut un écrit ! La Cour de cassation a d’ailleurs jugé qu’une renonciation par courriel ou sans respect du formalisme requis n’était pas valable. La volonté de l’employeur doit être claire, expresse, et individuelle.

Conséquences du non-respect du délai

Si votre employeur rate le coche et vous prévient trop tard, il est obligé de vous verser l’indemnité, même s’il ne veut plus de la clause. C’est la règle ! Et sans mention spécifique dans le contrat, il lui faudra votre accord du salarié pour que la renonciation soit valide. Par exemple, une renonciation intervenue 2 jours après une rupture du contrat a été jugée tardive par la Cour d’appel de Pau, engageant la responsabilité financière de l’employeur.

Ne pas respecter la clause : qui risque quoi ?

Si vous ne respectez pas la clause

Et si on transgresse les règles ? Le non-respect de la clause encadrée par l’article L.122-12 du Code du travail peut coûter cher ! Cette disposition impose des limites géographiques et temporelles strictes pour être valide.

Si vous intégrez un concurrent ou démarrez une activité similaire sans respecter les termes de la clause, votre ancien employeur peut immédiatement interrompre le paiement de l’indemnité compensatrice. Les sanctions sont strictes, et la jurisprudence montre que même des écarts mineurs (comme 2 mois sur une durée prévue de 12) entraînent la perte totale de vos droits.

En cas de litige, il pourra saisir le Conseil de prud’hommes pour exiger le remboursement des sommes versées et obtenir des dommages et intérêts. Même un écart de quelques semaines peut entraîner la perte totale de vos droits financiers !

Exemple : si la clause interdit un rayon de 50 km pendant 12 mois et que vous démarrez à 30 km après 8 mois, le risque de condamnation est réel. La zone géographique et la durée raisonnable sont des critères clés selon la jurisprudence.

Et si vous songez à lancer votre propre entreprise, souvenez-vous qu’il est crucial de protéger son activité… tout en respectant vos engagements.

Si votre employeur ne vous paie pas

Vous avez un avantage : si l’employeur omet la contrepartie financière, vous êtes libéré de l’obligation de non-concurrence. Direction libre !

Vous pouvez aussi exiger en justice le paiement intégral de l’indemnité promise et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette contrepartie, obligatoire pour la validité de la clause, doit être versée pendant toute la durée prévue, sous peine de nullité de la clause.

Exemple : si la clause prévoit 18 mois d’indemnité mensuelle et que l’employeur arrête au 10e mois, vous êtes libéré et pouvez réclamer les 8 mois manquants plus des dommages et intérêts. L’employeur reste redevable de l’intégralité de la somme, même en cas de changement de situation.

| Situation | Risques pour le salarié | Droits de l’employeur |

|---|---|---|

| Le salarié ne respecte pas la clause | Arrêt du versement de l’indemnité. Remboursement des sommes perçues. Condamnation à des dommages et intérêts. | Peut saisir le juge pour faire cesser la concurrence et obtenir réparation. |

| L’employeur ne verse pas l’indemnité | Est libéré de son obligation. Peut demander en justice le paiement de l’indemnité + dommages et intérêts. | Doit verser l’intégralité de l’indemnité. Peut être condamné à verser des dommages et intérêts. |

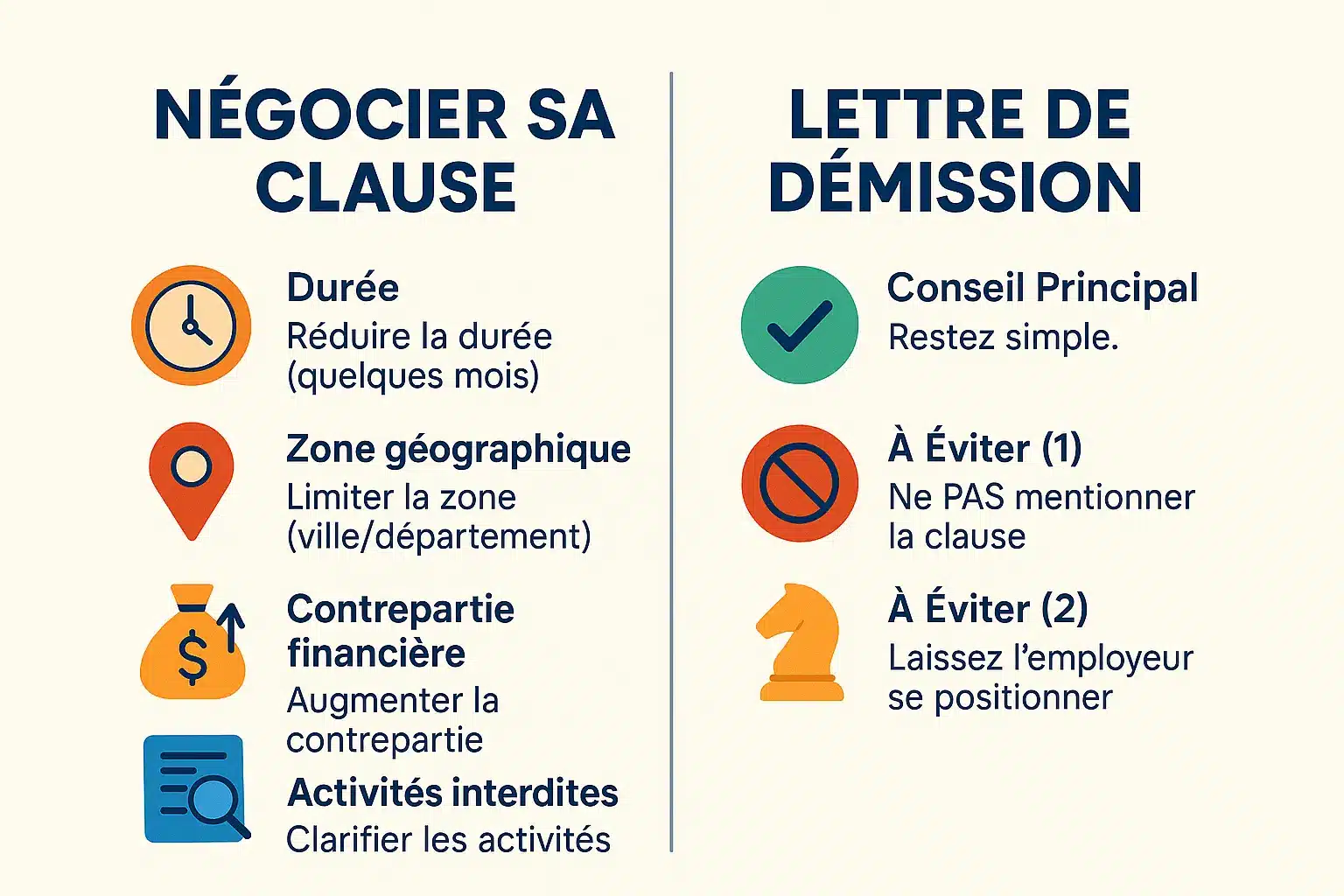

Prenez les devants : comment maîtriser votre clause de non-concurrence

Négocier sa clause : oui, c’est possible !

Envie de reprendre le contrôle sur votre avenir professionnel ? Sachez que votre clause de non-concurrence n’est pas immuable ! Que ce soit à l’embauche ou au moment de votre départ, vous avez le droit de la redéfinir. Pourquoi rester lié à un texte limitant vos opportunités ?

Concrètement, ciblez les points clés pour réduire son impact. Voici les leviers à actionner :

- Durée : Privilégiez un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, une durée supérieure à 24 mois est souvent jugée excessive. Une clause de 6 à 12 mois est plus équilibrée.

- Zône géographique : Restreignez-la à votre zone d’activité réelle. Une entreprise locale n’aurait aucun fondement légal à vous interdire de travailler ailleurs.

- Contrepartie financière : Exigez un montant significatif. La jurisprudence exige au minimum 1/3 de votre salaire mensuel. Dans certains secteurs, des conventions fixent ce montant à 50-66%.

- Activités interdites : Clarifiez les missions précises concernées. Par exemple, si votre rôle est lié aux clients, une interdiction en marketing serait abusive. La clause doit rester proportionnelle à vos fonctions.

Que dire (ou ne pas dire) dans votre lettre de démission ?

Votre lettre de démission est un outil stratégique. Elle doit rester sobre et factuelle. Évitez d’évoquer la clause de non-concurrence !

Pourquoi ? Si vous mentionnez cette clause, vous pourriez pousser votre employeur à y renoncer pour ne pas verser la contrepartie financière. En gardant le silence, vous maximisez vos chances de percevoir une indemnité pendant la période d’interdiction.

Résumez-vous à l’essentiel : indiquez votre intention de démissionner, la date de fin de contrat, et vos demandes administratives (certificat de travail, attestation Pôle Emploi). L’employeur doit se positionner seul. En ne parlant pas de la clause, vous l’obligez à respecter les règles prévues. Sinon, la clause reste valable, et vous touchez vos droits. Un silence stratégique payant !

Votre check-list avant le grand saut

Vous voilà armé pour aborder votre démission sereinement ! La clause de non-concurrence n’a plus de secrets pour vous.

Pour être sûr de ne rien oublier, voici votre plan d’action en 3 étapes simples.

- Relisez votre contrat de travail et votre convention collective à la loupe. Vérifiez si la clause est inscrite noir sur blanc, comme l’exige l’article L.122-12 du code du travail.

- Vérifiez les 5 conditions de validité de votre clause. Est-elle bien légale ? Examinez sa durée raisonnable, sa zone géographique définie, son lien avec votre activité, sa contrepartie financière non dérisoire, et sa proportionnalité avec vos responsabilités.

- Surveillez la décision de votre employeur après votre démission : va-t-il la lever dans les temps ? Si non, il devra verser l’indemnité compensatrice pendant toute la durée prévue.

En maîtrisant ces points, vous protégez votre avenir professionnel et financier. Vous avez toutes les cartes en main, alors lancez-vous dans votre nouveau projet !

Vous savez maintenant décortiquer une clause de non-concurrence et défendre vos droits ! En vérifiant les 5 conditions de validité, la contrepartie financière et l’accord de votre employeur, vous transformez votre démission en opportunité. N’hésitez plus à négocier votre contrat de travail pour protéger vos intérêts légitimes et votre avenir professionnel !

FAQ

Comment se libérer d’une clause de non-concurrence après une démission ?

Simple ! Pour se libérer d’une clause de non-concurrence, vérifiez que les conditions de validité ne sont pas respectées. Si la clause n’a pas de contrepartie financière, est trop large en durée ou en zone géographique, ou n’est pas liée à votre poste, elle est nulle !

Vous pouvez aussi demander à votre employeur de lever la clause amiablement. Si rien n’est prévu dans le contrat, il faudra son accord écrit. Attention, sans accord, vous restez lié par la clause jusqu’à sa date d’expiration.

Quel est le montant moyen d’une indemnité de non-concurrence ?

En général, les tribunaux considèrent qu’une indemnité raisonnable se situe entre 30% et 50% de votre ancien salaire brut. Mais ce n’est qu’une indication !

Le montant exact dépend de votre secteur, de votre poste et des négociations avec votre employeur. Si le montant est trop faible (ex: 5-10% de votre salaire), il pourrait être jugé dérisoire et la clause entière annulée. C’est votre arme secrète à connaître !

Comment obtenir le paiement de votre indemnité de non-concurrence ?

Facile, suivez ces étapes : Vérifiez d’abord que la clause est valide (5 conditions à respecter). Ensuite, attendez que votre employeur vous verse l’indemnité, généralement mensuellement après votre départ. Si rien n’est versé, vous êtes libéré de vos obligations !

Vérifiez également que le montant correspond bien à ce qui était prévu. Si votre employeur tarde à payer ou refuse, vous pouvez saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement. Pas de paiement = pas d’obligation de respecter la clause !

Quels sont les délais pour lever une clause de non-concurrence ?

L’employeur doit lever la clause avant votre départ effectif. Si votre contrat ou convention collective prévoit un délai, respectez-le (souvent 15 à 30 jours avant la fin). Sans délai prévu, il faut son accord écrit avant votre départ.

Passé ce délai, c’est trop tard ! L’employeur est obligé de vous verser l’indemnité pendant toute la période prévue par la clause. Et vous, vous restez lié par vos engagements. Alors si votre employeur hésite, ne tardez pas à le solliciter !

Quand votre employeur peut-il lever la clause après votre démission ?

C’est clair : votre employeur doit lever la clause avant votre départ. Si vous effectuez votre préavis, il faut qu’il vous notifie sa décision avant la fin de votre contrat. En cas de dispense de préavis, il doit vous le faire savoir le jour même de votre départ.

Si rien n’est fait dans ces délais, la clause s’applique et l’indemnité doit être versée. C’est à l’employeur de jouer ! À vous de bien surveiller la date limite pour qu’il ne puisse plus se défiler.

Quelles sont les limites d’une clause de non-concurrence ?

La clause a des limites strictes ! Elle doit être limitée dans le temps (souvent 6 à 24 mois) et dans l’espace (une ville, un département, pas la France entière). Elle ne peut pas vous empêcher de retrouver un emploi.

Elle doit aussi être liée à votre poste : si vous n’aviez pas de contact clientèle ou d’informations sensibles, elle est inadaptée. Et surtout, sans contrepartie financière, elle n’a aucune valeur. Ces limites sont votre bouclier juridique !

Comment repérer une clause de non-concurrence abusive ?

Les signaux d’alarme sont clairs ! Une clause est abusive si elle vous interdit de travailler dans tout le pays pendant 5 ans, si elle ne prévoit aucun montant d’indemnité, ou si elle s’applique à un poste sans responsabilités.

Vérifiez aussi si elle vous empêche de retrouver un emploi dans votre secteur. Si la durée, la zone géographique ou le secteur d’activité sont excessifs, votre clause est probablement abusive. Et dans ce cas, vous avez de bonnes chances de la faire annuler devant les prud’hommes !

Quels points négocier pour rendre la clause moins contraignante ?

Tout est négociable ! Concentrez-vous sur ces 4 points clés : la durée (réduisez-la à quelques mois), la zone géographique (limitez-la à votre ville), le montant de l’indemnité (visez 33% au lieu de 20%) et les activités précises interdites (demandez des précisions).

N’hésitez pas à exiger que l’employeur ne puisse pas lever la clause unilatéralement sans votre accord. Certaines conventions collectives interdisent ce droit de l’employeur. Vérifiez la vôtre !

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.