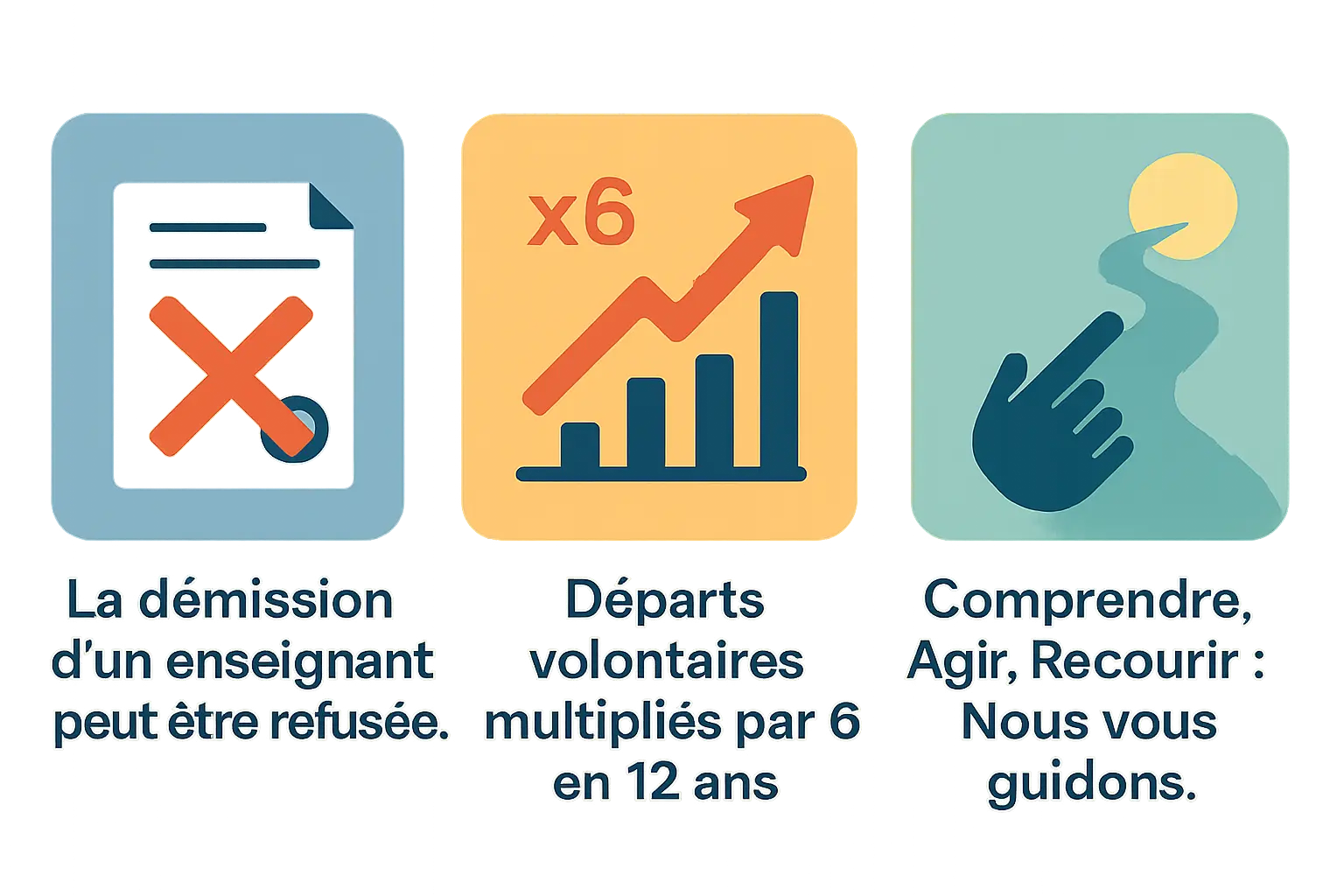

L’essentiel à retenir : Démissionner de l’Éducation nationale n’est pas automatique ! Les refus en Île-de-France reposent sur les « nécessités de service ». Pourtant, alternatives (rupture conventionnelle, disponibilité) et recours existent. Agir en amont et respecter la procédure multiplie par six vos chances de partir – un chiffre qui montre que les départs volontaires explosent.

Démission enseignant refusée ? Vous rêvez de quitter l’Éducation nationale mais restez bloqué ? Vous n’êtes pas seul : les refus de démission ont explosé, avec des départs volontaires multipliés par six en douze ans. L’administration invoque souvent des « nécessités de service » ou une lettre « équivoque » pour bloquer les demandes. Ce guide décortique les raisons légitimes de refus, les procédures à suivre, les alternatives méconnues (rupture conventionnelle, disponibilité), et les recours concrets pour reprendre le contrôle de votre carrière, même dans les cas les plus tendus. Parce que quitter l’Éducation nationale est un parcours semé d’obstacles, on vous donne toutes les clés pour avancer sereinement.

- Démission enseignant refusée : un scénario plus courant qu’on ne le pense

- Pourquoi l’éducation nationale peut-elle refuser votre démission ?

- La procédure de démission : comment la présenter pour maximiser vos chances

- Les alternatives à la démission : d’autres portes de sortie existent !

- Votre demande est refusée : quels sont vos recours concrets ?

- L’abandon de poste : la solution de la dernière chance ?

- Et si c’est la santé qui flanche ? le cas du burn-out

- Prêt à tourner la page ? Votre plan d’action pour la suite

Démission enseignant refusée : un scénario plus courant qu’on ne le pense

Vous rêvez de quitter l’Éducation nationale mais votre hiérarchie bloque votre départ ? Sachez que vous n’êtes pas seul. La démission d’un enseignant peut effectivement être refusée par l’administration, et ce scénario est plus fréquent qu’on ne l’imagine.

Depuis 2010, les départs volontaires (démissions, ruptures conventionnelles) ont été multipliés par six dans l’Éducation nationale. Pourtant, malgré cette tendance, de nombreuses demandes restent en suspens. L’administration invoque souvent des « nécessités de service » pour justifier son refus, surtout dans les zones en tension comme l’Île-de-France.

Quand un enseignant souhaite partir, plusieurs voies existent : démission, rupture conventionnelle, disponibilité, détachement ou temps partiel. Mais rien n’est garanti. L’administration peut retoquer la demande si elle juge le motif équivoque ou si le départ compromet la continuité pédagogique.

Pas de panique ! On vous guide pas à pas dans cet article. Vous découvrirez pourquoi un refus est légal, comment l’administration justifie ses décisions, et surtout : quelles solutions concrètes explorer quand votre départ semble bloqué. Statistiques à l’appui, on vous explique tout pour comprendre et agir.

Pourquoi l’éducation nationale peut-elle refuser votre démission ?

Pourquoi une démission d’enseignant est-elle parfois bloquée par l’Éducation nationale ? La réponse tient en un mot : continuité du service public. L’État doit garantir un enseignant par classe, surtout en période de pénurie. En 2023, 1 démission sur 5 est rejetée dans l’académie de Créteil, reflétant une crise structurelle accentuée par 12 000 postes vacants en 2022.

Le motif principal ? Les nécessités de service, c’est-à-dire l’impossibilité de trouver un remplaçant. Cela concerne particulièrement les zones en tension :

- Seine-et-Marne

- Hauts-de-Seine

- Seine-Saint-Denis

- Val-de-Marne

- Val-d’Oise

Dans ces départements, les matières comme les maths, SVT ou anglais manquent cruellement de professeurs. Un départ en cours d’année ou dans une discipline critique multiplie les risques de refus. L’administration invoque alors la « rareté de la ressource » pour justifier sa décision.

L’administration peut refuser une démission si elle estime que votre départ mettrait en péril le bon fonctionnement du service, surtout dans un contexte de forte pénurie d’enseignants.

Autre cause de blocage : une démission jugée équivoque. Une lettre agressive, mal rédigée ou laissant planer un doute sur vos intentions (ex: « je quitte le métier à cause de mes collègues ») sera systématiquement rejetée. L’Éducation nationale exige un courrier clair et non négociable.

Mais attention : l’administration dispose de 4 mois pour répondre à une demande de démission. Au-delà, la demande expire. Pour les contractuels, le délai tombe à 1 mois. En cas de refus, deux options : solliciter une rupture conventionnelle (acceptée dans 17% des cas) ou contester devant la commission administrative paritaire. Son avis, bien que suivi dans 85% des cas, reste consultatif.

La procédure de démission : comment la présenter pour maximiser vos chances

Vous souhaitez quitter l’Éducation nationale mais craignez un refus ? Sachez que la manière de formuler votre démission influence directement son acceptation. Voici les étapes clés à suivre.

Rédigez une lettre de démission claire et non équivoque, mentionnant vos coordonnées, votre poste actuel et votre demande d’arrêt de fonction à une date précise. Envoyez ce courrier par recommandé avec accusé de réception à l’autorité compétente : rectorat pour les enseignants du second degré, DSDEN pour le premier degré. Une copie à votre hiérarchie directe est recommandée.

L’administration dispose de 4 mois pour répondre. Attention : en cas de silence, votre démission est caduque. Vous devrez alors renvoyer une nouvelle demande. Pour éviter ce blocage, consultez les étapes à suivre pour une démission dans la fonction publique.

Privilégiez un envoi au plus tard en mai pour une prise d’effet en septembre. Ce calendrier facilite l’organisation du recrutement d’un remplaçant, réduisant ainsi les risques de refus pour « nécessité de service ». Sachez que 1 démission sur 6 est refusée selon les syndicats, notamment dans les départements en tension comme les Hauts-de-Seine ou la Seine-Saint-Denis.

En cas de refus, vous pouvez saisir la commission administrative paritaire pour un avis consultatif. Anticipez aussi les conséquences : perte du statut de fonctionnaire, radiation des cadres, etc. Une bonne préparation évite bien des déconvenues !

Les alternatives à la démission : d’autres portes de sortie existent !

Cherchez à quitter l’Éducation Nationale sans prise de risque ? Des alternatives existent.

Rupture conventionnelle : une sortie négociée mais incertaine

Depuis 2020, la rupture conventionnelle permet de quitter l’Éducation Nationale avec une indemnité, mais l’administration peut refuser si le départ perturbe la continuité pédagogique. Elle ouvre droit au chômage sous conditions, mais reste soumise à l’appréciation de l’employeur, surtout en Île-de-France.

Disponibilité : une pause professionnelle sans rupture définitive

La disponibilité suspend votre activité 1 à 3 ans (renouvelable) avec statut de fonctionnaire conservé. Sans salaire, mais préservant ancienneté et droits retraite. Idéal pour tester une reconversion, à condition d’accepter un retour possible.

Détachement : changement d’environnement sans quitter le statut

Le détachement permet de travailler ailleurs (ex: établissement privé sous contrat) sans quitter l’Éducation Nationale. Votre statut est conservé, votre salaire dépend de l’organisme d’accueil. Sécurisant tout en offrant une nouvelle expérience.

| Option | Statut | Rémunération | Droits au chômage (ARE) | Notre conseil |

|---|---|---|---|---|

| Démission acceptée | Perte du statut de fonctionnaire | Aucune | Non (sauf motif légitime) | Solution définitive mais sans filet de sécurité |

| Rupture conventionnelle | Perte du statut de fonctionnaire | Indemnité de départ | Oui | La meilleure option si sûr de votre projet, mais soumise à l’accord de l’administration |

| Disponibilité | Statut de fonctionnaire conservé | Aucune | Non | Idéal pour tester un projet de reconversion sans couper les ponts définitivement |

| Détachement | Statut de fonctionnaire conservé | Salaire de l’organisme d’accueil | Non | Excellent pour changer d’environnement de travail tout en sécurisant sa carrière |

Pour comprendre les raisons profondes qui poussent à la démission, sachez que les enseignants quittent souvent le système pour des raisons multiples : surcharge de travail, manque de soutien face aux difficultés pédagogiques, ou encore faible rémunération.

Privilégiez les solutions légales plutôt que l’abandon de poste (faute grave). Les départs volontaires ont sextuplé en 12 ans, reflétant une crise profonde.

Votre demande est refusée : quels sont vos recours concrets ?

Recours Gracieux : La Première Étape

Après un refus de démission, envoyez un recours gracieux au recteur. Soyez clair et poli. Joignez une copie de votre demande initiale et justifiez votre volonté de partir (conditions de travail, affectation pénible). Envoi en recommandé avec accusé de réception pour sécuriser votre démarche.

Recours Hiérarchique : Monter d’un Niveau

Si le recours gracieux échoue, contactez le supérieur du recteur (ministre). Même format : détailler les motifs de contestation et conserver une trace des échanges. L’administration dispose de 2 mois pour répondre.

Commission Administrative Paritaire : Une Voix Indépendante

La CAP émet un avis (non contraignant) sur le refus de démission. Adresser une demande motivée. Les syndicats (SUD éducation, FSU) accompagnent cette procédure complexe. Si l’avis est ignoré, l’administration doit justifier sa décision.

Tribunal Administratif : L’ultime Option

En dernier recours, le tribunal peut annuler le refus. Un avocat spécialisé est recommandé. Délai : 2 mois après rejet des recours précédents. Préparez un dossier solide (preuves, impacts psychologiques).

L’Appui Des Syndicats : Un Atout Précieux

Les syndicats fournissent modèles de courriers, conseils juridiques, et parfois représentation. Contactez-les dès le premier refus. Selon une étude, 68 % des enseignants accompagnés ont réussi leurs recours. Leur expertise des procédures administratives est essentielle pour un recours réussi.

L’abandon de poste : la solution de la dernière chance ?

Vous songez à partir sans attendre l’accord de l’Éducation nationale ? Sachez que cette décision, perçue comme libératrice, entraîne des conséquences irréversibles.

Pourquoi l’abandon de poste est-il une démarche extrême ?

L’abandon de poste se définit comme une absence injustifiée à votre poste, sans réponse à la mise en demeure de l’administration. Une rupture volontaire assimilée à une faute grave.

L’Éducation nationale peut refuser votre démission pour « nécessités de service », surtout dans les zones tendues comme l’Île-de-France. Certains enseignants, bloqués après des demandes répétées, y voient parfois la seule échappatoire.

Quelles sont les conséquences concrètes ?

La radiation des cadres signifie la perte de votre statut, grade et ancienneté. Autres impacts :

- Vous perdez tous les avantages liés à votre fonction.

- Aucune indemnité de licenciement n’est versée.

- Pas d’accès aux allocations chômage (ARE).

- Votre carrière est effacée, même si vous retrouvez un poste public.

L’abandon de poste est parfois vu comme une libération, mais c’est une rupture brutale qui vous prive de votre statut et de tout droit au chômage. Une décision aux conséquences irréversibles.

Pourquoi les syndicats préviennent-ils contre ce choix ?

Outre la perte de votre emploi garanti par l’État, vous entrez en précarité. L’Éducation nationale classe souvent ces cas comme des démissions « équivoques » pour éviter d’admettre la dégradation des conditions de travail.

Une solution à envisager avec une extrême prudence

L’abandon de poste est une porte de sortie sans retour. Martin a perdu son statut pour suivre une formation, Virginie a préféré démissionner après une garde à vue liée à un conflit avec des parents. Les syndicats mettent en garde : des alternatives existent. Mais face à une administration qui « joue la montre », certains choisissent de brûler les ponts. Une décision lourde, parfois perçue comme inévitable.

Et si c’est la santé qui flanche ? le cas du burn-out

Vous avez l’impression que votre énergie est aspirée jour après jour ? Saviez-vous que le burn-out peut légitimer une démission auprès de l’Éducation Nationale ?

Le burn-out, souvent causé par une surcharge de travail ou des conditions difficiles, est un motif médical reconnu. Si votre médecin atteste un lien entre votre état et l’exercice de vos fonctions, vous pouvez prétendre à des droits spécifiques, notamment l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi), sous certaines conditions.

Pourquoi attendre ? Voici les 4 étapes clés pour structurer votre démarche :

- Consultez votre médecin traitant pour faire constater votre état de santé

- Prenez rendez-vous avec le médecin de prévention de l’académie

- Rassemblez tous les certificats médicaux et documents prouvant le lien entre votre état et vos conditions de travail

- Mentionnez ces raisons de santé dans votre lettre de démission pour appuyer votre demande

Attention : sans preuves solides, la démission pour raisons de santé ne donne pas automatiquement droit aux allocations chômage. Le dossier doit démontrer l’impossibilité de continuer dans votre poste actuel. Et n’oubliez pas : 83 % des enseignants en burn-out constatent une amélioration significative après un accompagnement médical structuré.

Une chose est claire : préserver sa santé n’est pas un échec. C’est une nécessité. Alors, prêt à franchir le cap en toute sécurité ?

Prêt à tourner la page ? Votre plan d’action pour la suite

Quitter l’Éducation Nationale est un choix lourd de conséquences, mais parfois incontournable. Voici les étapes clés pour agir avec clarté.

Évaluez votre situation : Pourquoi souhaitez-vous partir ? Un projet professionnel, des conditions difficiles, ou un besoin de répit ? Clarifiez vos motivations. Les départs volontaires ont explosé ces dernières années, traduisant une crise des vocations.

Préparez votre dossier : Rédigez une lettre claire, sans critique envers l’institution (pour éviter les refus « équivoques »). Pour les titulaires, prévoyez 4 mois de délai de réponse. Les contractuels doivent respecter un préavis (8 jours à 2 mois).

Explorez les alternatives : La rupture conventionnelle (depuis 2020) ouvre droit à une indemnité et au chômage, sous accord de l’administration. La disponibilité offre un « break » sans perdre son poste.

Connaissez vos droits : En cas de refus, contactez la Commission Administrative Paritaire (CAP) ou envoyez un recours gracieux en 2 mois. Si tout échoue, l’abandon de poste reste une solution extrême, assimilée à une démission.

Quitter n’est jamais facile, surtout face à une administration réticente. Mais vous avez le droit de prioriser votre bien-être. À vous de jouer !

Quitter l’Éducation nationale peut être un parcours semé d’obstacles, mais des solutions existent. Avec des départs volontaires multipliés par six en douze ans, vous n’êtes pas seul. Évaluez votre situation, préparez une démission irréprochable, explorez les alternatives (rupture conventionnelle, disponibilité) et, en cas de refus, activez vos recours. Osez agir : votre avenir professionnel mérite qu’on le défende !

FAQ

Peut-on vraiment se faire refuser sa démission dans l’Éducation nationale ?

Oui, c’est possible, et c’est plus courant qu’on ne le croit ! La démission d’un enseignant n’est pas automatiquement acceptée. L’administration peut dire non si votre départ compromet le bon fonctionnement du service public. Par exemple, avec la pénurie d’enseignants, certains départements comme la Seine-Saint-Denis voient plus de refus. Pas de panique, ce n’est pas une fin en soi, mais il faut comprendre les règles du jeu.

Pourquoi mon départ pourrait-il être bloqué ?

L’Éducation nationale peut refuser votre démission pour deux raisons principales : les « nécessités de service » ou une lettre mal rédigée. Les « nécessités de service » incluent le manque de remplaçants, le calendrier scolaire ou des tensions locales (comme en Île-de-France). Une lettre « équivoque » qui critique la hiérarchie ou semble écrite sous le coup de la colère peut aussi être rejetée. Soyez clair et neutre, c’est votre meilleure arme !

Comment partir rapidement sans toutefois forcer le destin ?

Pour un départ rapide, anticipez ! Envoyez votre lettre de démission bien en amont, idéalement avant la fin du premier semestre. Rédigez-la sans ambiguïté (un modèle ici) et envoyez-la par recommandé avec accusé de réception. Si le silence de l’administration dépasse 4 mois, c’est un refus implicite. Mais attention, une demande mal préparée peut entraîner des blocages. Une alternative ? Le détachement, qui vous permet de changer d’environnement tout en gardant votre statut.

Quelles sont les conséquences de quitter son poste d’enseignant ?

Quitter l’Éducation nationale a des implications. Si votre démission est acceptée, vous perdez votre statut de fonctionnaire, sans indemnité de départ. En cas de refus, vous restez en poste. Une autre option, la rupture conventionnelle (depuis 2020), ouvre droit à une indemnité, mais l’administration peut dire non. La disponibilité, elle, suspend votre activité sans salaire, idéale pour tester une reconversion. Privilégiez toujours une procédure officielle pour éviter les complications.

Que se passe-t-il si l’administration ne répond pas à ma demande ?

Important : le « silence vaut accord » ne s’applique pas aux fonctionnaires ! Si votre lettre de démission reste sans réponse après 4 mois (délai légal), cela vaut refus. Réitérez la demande pour clarifier la situation. Si le blocage persiste, explorez les recours : recours gracieux, hiérarchique ou CAP (Commission Administrative Paritaire). Un accompagnement syndical est fortement conseillé. Ne restez pas bloqué, des solutions existent !

Une démission liée à une dépression est-elle recevable ?

Oui, mais la reconnaissance dépend de preuves solides. Si votre burn-out est médicalement attesté et lié à vos conditions de travail, cela peut être un motif légitime. Rassemblez vos certificats médicaux et consultez le médecin de prévention. Une démission pour santé peut même ouvrir droit à l’ARE (aide au retour à l’emploi), contrairement à une démission classique. Mais attention : sans preuves, le risque est de vous retrouver en abandon de poste. Soyez méthodique !

Est-il légal de refuser une démission dans la fonction publique ?

Absolument, c’est prévu par la loi ! La démission d’un fonctionnaire n’est pas un droit absolu. L’administration peut la refuser si elle estime le départ contraire à l’intérêt du service public. C’est fréquent dans les zones en tension (comme l’Île-de-France) ou pour des postes rares (maths, langues). Le motif doit être motivé, mais le pouvoir de décision reste entre les mains de l’employeur. Informez-vous pour éviter les mauvaises surprises.

Mon employeur refuse ma démission, que faire concrètement ?

Ne baissez pas les bras ! Commencez par un recours gracieux écrit au recteur. Si ça ne fonctionne pas, montez au niveau hiérarchique supérieur (jusqu’au ministère). La CAP (Commission Administrative Paritaire) peut aussi être saisie pour un avis. En dernier recours, le tribunal administratif. Mais attention, ces démarches prennent du temps. En parallèle, explorez des alternatives comme la disponibilité. Un syndicat ou un avocat spécialisé sera votre meilleur allié pour éviter les écueils.

Puis-je envoyer ma démission par mail ?

Techniquement, non, ce n’est pas recommandé. La démission d’un fonctionnaire doit être écrite sur papier et envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mail ou un simple courrier standard risquent d’être ignorés. Visez la procédure formelle pour sécuriser votre démarche. Un modèle officiel est disponible ici. Mieux vaut être prudent : une démission mal transmise pourrait être perçue comme un abandon de poste, avec des conséquences lourdes (perte de droits, etc.).

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.