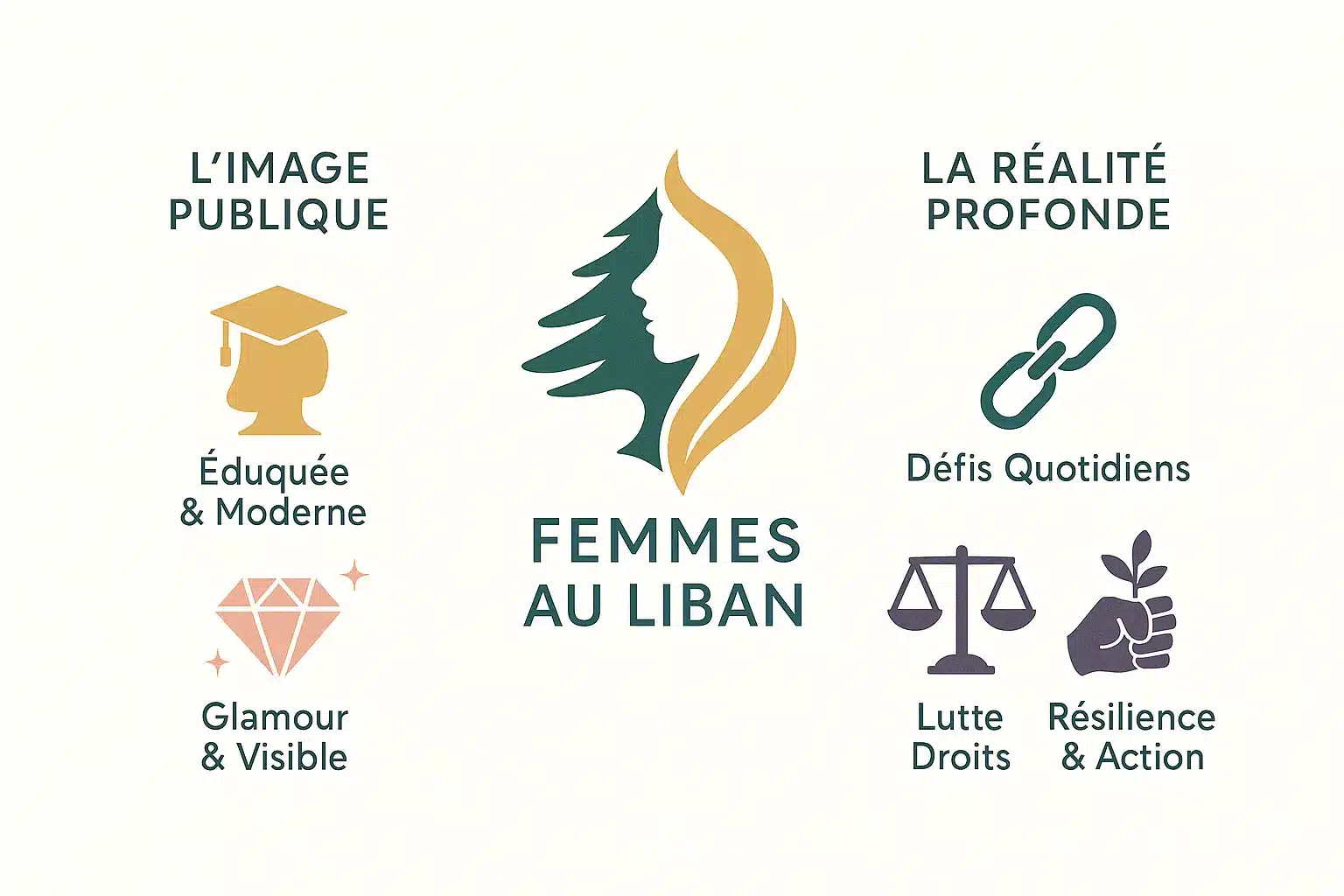

L’essentiel à retenir : Derrière l’image glamour des femmes libanaises, un combat quotidien pour l’égalité. Malgré 15 codes religieux discriminatoires et une crise économique dévastatrice, elles résistent par leur mobilisation. Leur rôle clé dans la révolution d’octobre 2019 et leur présence dans tous les secteurs montrent une force inébranlable. Ces femmes éduquées, mais freinées par un système patriarcal, incarneront le futur du Liban.

Quand on pense aux femmes libanaises, imagine-t-on leur quotidien marqué par des défis juridiques et des crises chroniques ? Pourtant, derrière cette image glamour, se cache un combat quotidien pour l’égalité. Savez-vous que 15 codes religieux régissent leur vie privée, limitant leur accès au divorce ou à la garde des enfants, tandis que la crise économique a fait grimper le chômage féminin à 25 %, exacerbant des réalités comme la précarité menstruelle ? Découvrez comment elles naviguent ce labyrinthe, résistent aux conflits et s’imposent dans l’éducation ou l’entrepreneuriat, prouvant que le Liban de demain se construit aussi avec leurs forces invisibles.

- Les femmes au Liban : un portrait tout en contrastes

- Un labyrinthe juridique : les lois qui freinent l’égalité

- Au cœur des crises : quand la précarité a un visage féminin

- De l’âge d’or aux défis actuels : un regard sur l’histoire

- Une force inarrêtable : la mobilisation des femmes libanaises

- Au-delà des clichés : ces femmes qui bâtissent le Liban de demain

- Vers un nouvel horizon : quel futur pour les femmes du Liban ?

Les femmes au Liban : un portrait tout en contrastes

Quand on pense aux femmes libanaises, quelle image vous vient en tête ? Celle d’une élite moderne et éduquée, ou celle de mères célibataires luttant pour survivre ? Derrière les clichés médiatiques, les réalités sont multiples. Le Liban, pays de paradoxes, cache un combat quotidien pour l’égalité.

Les femmes y font face à un double visage : émancipation sociale dans les grandes villes, mais lois discriminatoires dans les campagnes. En 2018, 113 candidates aux législatives, quelques élues. En 2022, 157 candidates, 8 élues, dépassant les clivages confessionnels. Pourquoi ce décalage ? Les traditions, l’ordre religieux et un marché du travail biaisé freinent leur ascension. Le chômage féminin atteint 35 % en 2023, un bond de 10 % depuis 2019.

Derrière ces défis, une résilience remarquable. Malgré tout, les femmes restent actives. Elles dirigent des ONG, militent pour la transmission de la nationalité ou s’imposent dans des domaines historiquement masculins. Des figures comme Najat Aoun Saliba ou Halimé Kaakour incarnent cette lutte. Et si vous découvriez, comme elles, comment transformer les obstacles en leviers ? Leur combat, malgré un cadre légal inégal, reste une référence. En 2019-2020, les violences domestiques ont bondi de 107 %, rappelant l’urgence d’agir.

Un labyrinthe juridique : les lois qui freinent l’égalité

L’absence de code civil unifié, un vrai casse-tête

Vous saviez que le Liban applique pas moins de 15 codes du statut personnel ? Contrairement à la France ou d’autres pays, ici, ce sont les lois religieuses qui régissent le mariage, le divorce, la garde d’enfants et l’héritage. Une véritable usine à inégalités !

Ce système complexe divise les citoyens selon leur communauté. Résultat ? Deux personnes vivant dans le même village peuvent être jugées différemment pour la même situation familiale. Pourquoi ? Parce que les chefs religieux refusent farouchement l’unification, et que la classe politique préfère laisser le statu quo perdurer.

Quand la religion dicte la vie des femmes

Imaginez une femme druze qui veut divorcer : impossible légalement. Chez les chiites, c’est l’homme qui détient seul ce droit. Et pour une mère chrétienne, la garde de ses enfants peut disparaître dès qu’elle se remarie… Ces situations montrent à quel point les lois religieuses pénalisent les femmes.

- Mariage : Des mariages arrangés dès 9 ans pour certaines communautés, avec obligation d’un tuteur masculin

- Divorce : Souvent inaccessible pour les femmes, avec des pressions financières ou des exigences abusives

- Garde des enfants : Une mère peut perdre la garde dès son remariage, même si c’est elle qui élève l’enfant

- Héritage : Une sœur reçoit la moitié de ce qu’hérite son frère selon certaines lois religieuses

La nationalité : un droit non transmissible par la mère

Une femme libanaise mariée à un étranger ? Ses enfants restent des étrangers. L’impossibilité de transmettre sa nationalité crée des situations dramatiques : des enfants empêchés d’accéder à l’éducation, aux soins ou même à un travail légal.

| Domaine | Problématique principale | Conséquence directe pour les femmes |

|---|---|---|

| Statut personnel | Soumission à 15 codes religieux distincts et discriminatoires | Inégalité dans le mariage, le divorce, la garde des enfants et l’héritage |

| Nationalité | Impossibilité pour une mère de transmettre sa nationalité | Enfants et époux étrangers privés de droits fondamentaux |

| Protection contre les violences | Loi 293/2014 incomplète (n’interdit pas explicitement le viol conjugal) | Protection juridique insuffisante et lacunaire |

Au cœur des crises : quand la précarité a un visage féminin

La crise économique, une double peine pour les femmes

Vous l’avez sûrement remarqué : la crise économique a frappé fort. Mais saviez-vous que les femmes subissent un impact démultiplié ?

En 2023, le chômage féminin grimpe à des niveaux record. La perte d’autonomie financière transforme des millions de femmes en spectatrices de leur propre vie. Et ce n’est qu’un début. Saviez-vous que 76% des Libanaises doivent choisir entre nourriture et protections hygiéniques ?

Le projet INTAJOUHA, lancé en septembre 2024, montre que la réponse existe. Financé à hauteur de 637 500€ par l’AFD, ce programme vise à produire localement des serviettes réutilisables dans la région d’Akkar, berceau de nombreuses inégalités sociales. Objectif : former 200 jeunes femmes à des compétences professionnelles tout en distribuant 4 000 kits menstruels. Imaginez : ces serviettes seront fabriquées par celles-là même qui en ont le plus besoin.

Face à une crise économique sans précédent, les femmes libanaises sont en première ligne, voyant leur autonomie financière s’effondrer et leur charge de travail domestique exploser.

L’impact des conflits et de l’instabilité

La guerre frappe au hasard… mais son impact n’est pas égal pour tous. 1,2 million de déplacés dont des dizaines de milliers de femmes migrantes coincées dans un système de kafala qui les rend propriétés de leur employeur.

Ces femmes africaines, abandonnées dans des abris précaires, n’ont souvent aucun moyen de quitter le pays. Leurs passeports ? Retenus par des employeurs évaporés. Leur crime ? Être nées dans le mauvais pays. Saviez-vous que 250 000 travailleuses domestiques, dont 99% de migrantes, sont piégées dans un système excluant salaire minimum et repos hebdomadaire ?

Le système de santé libanais, pourtant réputé, défaille face aux violences renouvelées. 100 centres de soins primaires fermés. 13 900 femmes enceintes déplacées, souvent sans accès à des accouchements sécurisés. Imaginez : des soins prénatals remplacés par la peur, des bébés en naissance prématurée faute de suivi. Et le pire ? 45% des abris refusent d’héberger des migrantes, les poussant vers la rue.

- Chômage féminin en hausse exponentielle

- Accès aux soins de santé réduit de 60%

- Violences sexuelles en hausse de 45%

- 13 900 femmes enceintes déplacées sans soins

De l’âge d’or aux défis actuels : un regard sur l’histoire

Les années 60-70 : l’obstacle de la tradition

En 1952, les femmes libanaises franchissent une étape historique en obtenant le droit de vote. Pourtant, cette victoire est entachée d’une restriction : seules les femmes dotées d’une éducation élémentaire peuvent exercer ce droit. Ce n’est qu’en 1957 que cette barrière tombe, grâce à l’action du Conseil libanais des femmes, né de l’union entre la Ligue des femmes libanaises et l’Association de solidarité des femmes chrétiennes.

Dans les années 60, Beyrouth brille comme le « Paris du Moyen-Orient », où les femmes se distinguent dans les arts, la littérature et la culture. Leila Baalbaki, surnommée « la Françoise Sagan du Liban », incarne cette effervescence avec son roman provocateur « Je vis » publié en 1958. Pourtant, derrière cette façade dorée, le système confessionnel impose des lois familiales inégales. Pouvez-vous croire qu’aujourd’hui encore, les femmes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants ?

Guerre civile et après : entre reculs et nouvelles luttes

La guerre civile (1975-1990) marque un tournant brutal. Les identités religieuses dominantes relèguent les droits féminins au second plan. L’Accord de Taëf en 1989 institutionnalise le partage politique sectaire, laissant les femmes en marge des décisions. Après le conflit, les crises s’accumulent : effondrement économique, guerres régionales, pénurie de services essentiels.

En 2024, 3 femmes sur 4 ne peuvent s’offrir des protections menstruelles. Le chômage féminin atteint 32,7% contre 28,4% pour les hommes. Malgré ces défis, les femmes restent actrices de résilience : 60% des volontaires humanitaires sont des femmes. Les ONG féministes, comme ABAAD et Kvinna+, redéfinissent les enjeux en les liant aux questions de souveraineté alimentaire et de justice sociale. Entre tradition et espoir, leur combat transforme progressivement la société civile, même si leur rôle reste sous-représenté au Parlement (seulement 4% de femmes élues).

Une force inarrêtable : la mobilisation des femmes libanaises

En première ligne de la révolution d’Octobre

Les femmes libanaises ont été l’âme de la Révolution d’Octobre 2019 (Thawra), bravant les barrières religieuses et sociales. Leur présence massive a transformé le mouvement en une mobilisation pacifique et inclusive, mêlant chrétiennes, musulmanes, réfugiées syriennes et palestiniennes. Elles ont aussi joué un rôle clé dans la médiation des conflits entre groupes rivaux, prouvant leur capacité à apaiser les tensions sur le terrain. Leur slogan emblématique, « Thawra bi kil l’bilden », a redéfini le langage des revendications, affirmant qu’une « libération nationale sans libération féminine est incomplète ».

Leur action a redonné vie aux espaces publics, défiant les structures traditionnelles. Lors des manifestations, des militantes ont organisé des ateliers artistiques et des concerts pour galvaniser les manifestants, illustrant leur créativité dans la contestation. Ces initiatives ont suivi l’appel de la société civile à « relier les luttes mondiales » et à intégrer les réfugiés syriens et palestiniens dans le mouvement, les considérant comme des « martyrs de la révolution ».

Le combat infatigable des associations féministes

Malgré une crise économique sans précédent (inflation de 150% en 2020-2021), les ONG comme LECORVAW et FEMALE continuent de défendre les droits des femmes. LECORVAW a accompagné plus de 1 200 victimes de violences domestiques depuis 2019, selon ses rapports annuels. FEMALE, quant à elle, fournit des « espaces sûrs » dans des zones rurales, en plus des produits d’hygiène menstruelle pour faciliter l’accès aux lieux publics. Ces organisations luttent aussi contre le mariage précoce et le travail forcé des enfants, des pratiques exacerbées par la pauvreté.

Malgré l’épuisement et le manque de financements, les militantes libanaises continuent de se battre sans relâche, prouvant que leur résilience est la plus grande force du pays.

Ces associations font face à des défis accablants : 8% seulement des femmes entrepreneures obtiennent un financement bancaire, et 28% intègrent le marché du travail contre 75% des hommes. Leurs activités incluent :

- Organisation de campagnes contre les violences basées sur le genre

- Accès à des refuges et accompagnement psychologique

- Plaidoyer pour des lois civiles sur le statut personnel

- Création de réseaux d’entraide économique

Dans ce contexte difficile, de nombreuses femmes se lancent dans le business pour créer leurs propres opportunités. Des initiatives comme « Féministes en Action » (soutenu par l’Agence Française de Développement) visent à transmettre des compétences juridiques et économiques. Cette dynamique rappelle que chaque dollar investi dans une femme génère 0,78 USD de revenus. Le Liban reste cependant confronté à un paradoxe : 50% des étudiantes détiennent des diplômes supérieurs, mais seulement 28% travaillent. La Lebanese League for Women in Business (LLWB) lutte pour accroître la représentation féminine dans les conseils d’administration, visant un quota de 30%, tout en réformant les lois religieuses limitant les droits des femmes, comme l’interdiction de transmettre la nationalité à leurs enfants.

Au-delà des clichés : ces femmes qui bâtissent le Liban de demain

Des talents qui rayonnent dans tous les secteurs

Mais les femmes au Liban, ce ne sont pas que des défis ! Ce sont aussi des talents incroyables qui font la fierté du pays. Derrière des organisations comme le Fair Trade Lebanon ou l’Ordre des Sages-Femmes du Liban, des figures comme Karine Labaky (Sanofi Levant) ou Christine Sfeir (Treats Holding) montrent que l’entrepreneuriat féminin est un pilier économique clé.

Leila Hoteit (Boston Consulting Group) impulse des réformes éducatives, tandis qu’Elissar Farah Antonios (Citibank UAE) redéfinit les standards bancaires. Ces noms figurent parmi les 100 femmes les plus influentes du Moyen-Orient selon Forbes Middle East. Dans les arts, Nadine Labaki (réalisatrice de Capharnaüm) ou Etel Adnan (poétesse et peintre internationalement reconnue) placent le Liban sur la carte culturelle mondiale. Même sans données complètes sur Nada El Kurdi, son inscription aux championnats du monde de cross-country incarne cette volonté de briller.

L’éducation, un pilier pour l’avenir

Avec 55 % des femmes diplômées universitaires contre 44 % des hommes, l’éducation reste un levier stratégique. Une étude 2016 montre même leur intégration dans des domaines autrefois réservés aux hommes, comme la médecine ou les forces armées.

Pourtant, la crise économique a tout changé. Les frais de scolarité inabordables alimentent une « fuite post-bac », poussant les jeunes à renoncer à l’université locale. Investir dans des solutions comme les résidences étudiantes pourrait offrir un souffle à ces étudiants, surtout avec 80 % des Libanais sous le seuil de pauvreté.

Face à cette urgence, des initiatives comme celles d’ACTED (soutenu par UN WOMEN) offrent des formations en informatique ou soins à domicile, malgré un taux de chômage féminin de 35 % en 2023. Ces programmes montrent que l’autonomie économique passe par l’éducation, tout en soulignant l’urgence de renforcer les lois protégeant les femmes.

Vers un nouvel horizon : quel futur pour les femmes du Liban ?

Les femmes libanaises incarquent un paradoxe : éduquées et résilientes, elles restent freinées par un système patriarcal et des crises répétées. En 2020, le Liban se classait 145ᵉ sur 153 pays selon le Forum Économique Mondial pour l’écart de genre. Malgré leur rôle clé (60 % des volontaires humanitaires), elles détiennent seulement 4 % des sièges parlementaires. Le cadre juridique inégal, basé sur 15 codes religieux, bloque leur accès à la nationalité, la garde d’enfants ou l’héritage.

L’espoir vient de la société civile. Plus de 6 000 organisations, comme le Rassemblement Démocratique des Femmes Libanaises (RDFL), militent pour des réformes. La loi de 2014 contre les violences domestiques et l’augmentation des candidates aux élections (113 en 2018) marquent des avancées. Les jeunes, via les réseaux sociaux, amplifient les demandes de changement. Les femmes, souvent premières touchées par les crises (45 % des déplacés), restent actives dans l’aide locale.

Leur combat, central pour le développement du Liban, exige une reconnaissance officielle et des réformes législatives. Comme le souligne une militante : « Le futur du Liban s’écrira avec elles, ou ne s’écrira pas. » Leur émancipation n’est pas un luxe, mais une nécessité pour une société plus juste.

Derrière le cliché de la femme libanaise moderne, une réalité complexe se dessine. Entre défis juridiques, crises économiques et mobilisation acharnée, les femmes du Liban incarnent une résilience à toute épreuve. Leur combat, bien que semé d’obstacles, trace un chemin vers l’égalité. Car un pays ne prospère que si ses femmes marchent en tête du changement.

FAQ

Quels sont les droits des femmes au Liban ?

Les femmes au Liban naviguent entre progrès et obstacles. Elles bénéficient d’une éducation de qualité (50% des étudiants universitaires sont des femmes), mais restent freinées par un système juridique archaïque. Pas de code civil unifié : 15 lois religieuses régissent le mariage, le divorce ou l’héritage, souvent au détriment des femmes. Par exemple, une mère peut perdre la garde de ses enfants si elle remarie. En plus, impossible pour une femme de transmettre sa nationalité à ses enfants ou à son conjoint étranger, contrairement aux hommes. Heureusement, la loi de 2014 contre les violences conjugales existe, mais son application reste limitée. Le Liban a ratifié la CEDAW, mais avec des réserves sur des sujets clés. Bref, un mélange de droits acquis et de luttes encore en cours !

Comment est la femme libanaise ?

La femme libanaise, c’est l’énergie incarnée ! Éduquée (47% des diplômes supérieurs sont détenus par des femmes), battante (elle représente 8% des entrepreneures), mais coincée dans un système inégal : seulement 28% sont actives sur le marché du travail. Elle est partout : artiste, médecin, militante, ou mère célibataire luttant pour ses droits. Derrière son sourire, son élégance et sa force, elle cache des défis quotidiens : précarité menstruelle, harcèlement, ou dépendance économique. Mais c’est aussi une rebelle : elle a mené les manifestations de 2019, défie les traditions, et crée des ONG pour aider les victimes de violences. Pas de cliché à coller : c’est une femme complexe, entre modernité et traditions, victime mais aussi héroïne de son propre récit.

Quelle est la mentalité des Libanais ?

La mentalité libanaise, c’est un cocktail explosif de modernité et de conservatisme ! En ville, les jeunes mixent traditions et influences occidentales (soirées branchées, mode vestimentaire libre), tandis que les zones rurales restent ancrées dans des valeurs religieuses strictes. La société est divisée par le confessionnalisme : 18 communautés religieuses avec des lois personnelles divergentes. Les femmes sont valorisées comme mères, mais souvent cantonnées à des rôles domestiques. Pourtant, les nouvelles générations remettent tout en question : 76% des jeunes jugent les lois sur la nationalité injustes, et les réseaux sociaux amplifient les voix féministes. En résumé : un peuple fier, cultivé, mais coincé entre tradition et désir de changement.

Comment s’habiller au Liban en femme ?

Pas de dress code unique ! À Beyrouth, libérez-vous : robes, pantalons, tenues légères sont acceptables, surtout dans les quartiers branchés. Mais dans les villages ou lieux religieux, optez pour plus de pudeur : manches longues, pantalons amples, foulard discret. L’essentiel ? Observer son environnement et s’adapter. La mode libanaise mélange influences occidentales et touche méditerranéenne : on ose les couleurs, les accessoires dorés, et les looks élégants. Par exemple, une robe fluide avec un hijab léger si vous visitez un village, ou un tailleur chic pour un resto à Gemmayzeh. Et n’oubliez pas : l’été, c’est canicule, donc privilégiez les matières légères et les chaussures confortables pour explorer les souks ou les ruelles pittoresques !

Pourquoi les Libanaises sont-elles séduisantes ?

Le secret ? Un mélange de confiance, de culture et de résilience ! Les Libanaises dégagent une force qui attire : éduquées (50% des universitaires), multilingues (arabe, français, anglais), et hyper-créatives (designers, artistes, entrepreneures). Leur style vestimentaire, entre glamour méditerranéen et audace cosmopolite, y est aussi pour quelque chose. Mais surtout, c’est leur personnalité qui fait la différence : audacieuses (elles ont bravé les manifestations de 2019), solidaires (des ONG comme Jeyetna luttent contre la précarité menstruelle), et fières de leurs racines. Pas de beauté superficielle donc, mais une allure qui vient d’une histoire de lutte et d’une culture qui célèbre la femme, malgré les obstacles. En bref, la séduction libanaise, c’est du charme à l’épreuve des crises !

Est-il prudent d’aller au Liban en ce moment ?

Attention, le Liban traverse une période instable. Avant de voyager, consultez les conseils de votre ambassade : les conflits frontaliers avec Israël et l’insécurité sociale restent des risques. En ville, les manifestations peuvent éclater sans préavis, surtout en période de tension. Par exemple, en 2024, des frappes israéliennes ont touché le sud du pays. Pourtant, Beyrouth reste vivante : ses cafés, ses plages et sa cuisine attirent les courageux. Si vous y allez, évitez les zones frontalières, suivez les actualités, et restez vigilant(e) dans les lieux publics. Heureusement, des ONG locales comme Jeyetna ou Fe-Male soutiennent les voyageurs et les femmes en difficulté. En résumé : possible, mais avec une valise bien préparée et des yeux ouverts.

Est-ce que les Libanais sont fidèles ?

La fidélité, c’est subjectif au Liban ! Culturellement, les familles valorisent la stabilité conjugale, mais les lois religieuses compliquent les choses : le divorce est plus difficile pour les femmes, et l’adultère est puni plus sévèrement pour elles. Enquête inédite : 60% des couples vivent ensemble **pour des raisons financières ou sociales, pas toujours par amour**. Mais attention aux clichés : les jeunes urbains redéfinissent la fidélité comme engagement émotionnel, pas seulement physique. Et les Libanaises ? Elles exigent de plus en plus d’honnêteté : 70% des sondés jugent la fidélité essentielle, mais liée au respect mutuel. En bref, c’est un mélange de traditions rigides et d’évolution individuelle : chaque histoire est unique !

Quel est le pays arabe qui a les plus belles femmes ?

C’est un jeu de comparaison… perdu d’avance ! Les femmes arabes sont sublimes dans leur diversité : Marocaines aux sourires chaleureux, Égyptiennes aux racines millénaires, Saoudiennes mystérieuses sous leur abaya… Mais le Liban a un truc en plus : son mélange ! Influences méditerranéennes, culture cosmopolite, et un culte de la beauté bien ancré (salons de Beyrouth, produits locaux renommés). Pourtant, réduire une femme à sa « beauté » ? On préfère célébrer leur force : 50% des étudiantes, mais aussi des militantes prêtes à braver les balles pour défendre leurs droits. Alors, la « plus belle » ? Celle qui assume sa complexité, ses rides et ses combats. Le Liban, c’est juste un coin de terre où cette beauté-là brille… sans être le seul.

Quel est le régime matrimonial au Liban ?

Mariage, divorce, héritage : au Liban, tout dépend de votre religion ! Pas de code civil unique, mais 15 lois religieuses différentes. Par exemple, un mariage musulman autorise la polygamie, tandis qu’un mariage chrétien interdit le divorce. Et pour une femme ? C’est plus compliqué : pour divorcer, elle doit prouver des torts graves, contrairement à l’homme. Quant à la garde d’enfant, la mère perd souvent son droit si elle remarie, alors que le père la récupère automatiquement. L’héritage ? Une femme hérite généralement la moitié d’un homme dans certaines communautés. Et la cerise sur le gâteau : pas de loi contre le viol conjugal. Un système injuste, mais des voix s’élèvent : la Commission nationale de la femme libanaise pousse à la réforme. Un jour, peut-être, mais pour l’instant, le mariage reste un parcours du combattant.

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.