L’essentiel à retenir : la rupture conventionnelle est une transaction stratégique qui ne s’improvise pas, car elle repose sur le consentement mutuel. Une préparation solide reste la clé pour décrocher une indemnité supérieure au minimum légal et sécuriser l’avenir. Le véritable levier de négociation consiste à prouver qu’un accord amiable est plus rentable pour l’entreprise qu’un licenciement risqué.

Vous sentez qu’il est grand temps de tourner la page, mais la peur de démissionner et de vous asseoir sur vos allocations chômage vous empêche malheureusement de franchir le pas ? Sachez qu’une sortie favorable est à votre portée si on maîtrise l’art de negocier rupture conventionnelle pour transformer ce départ en une solution idéale et sécurisée pour les deux parties. Nous vous livrons immédiatement la méthode complète pour préparer vos arguments, maximiser le montant de votre chèque de départ et officialiser votre nouvelle liberté professionnelle sans le moindre stress.

- Avant de négocier : la phase de préparation stratégique

- L’art de l’approche : comment lancer la discussion

- Le nerf de la guerre : négocier l’indemnité et les conditions

- Au-delà de l’argent : négocier les clauses annexes essentielles

- Finaliser l’accord et sécuriser ses droits

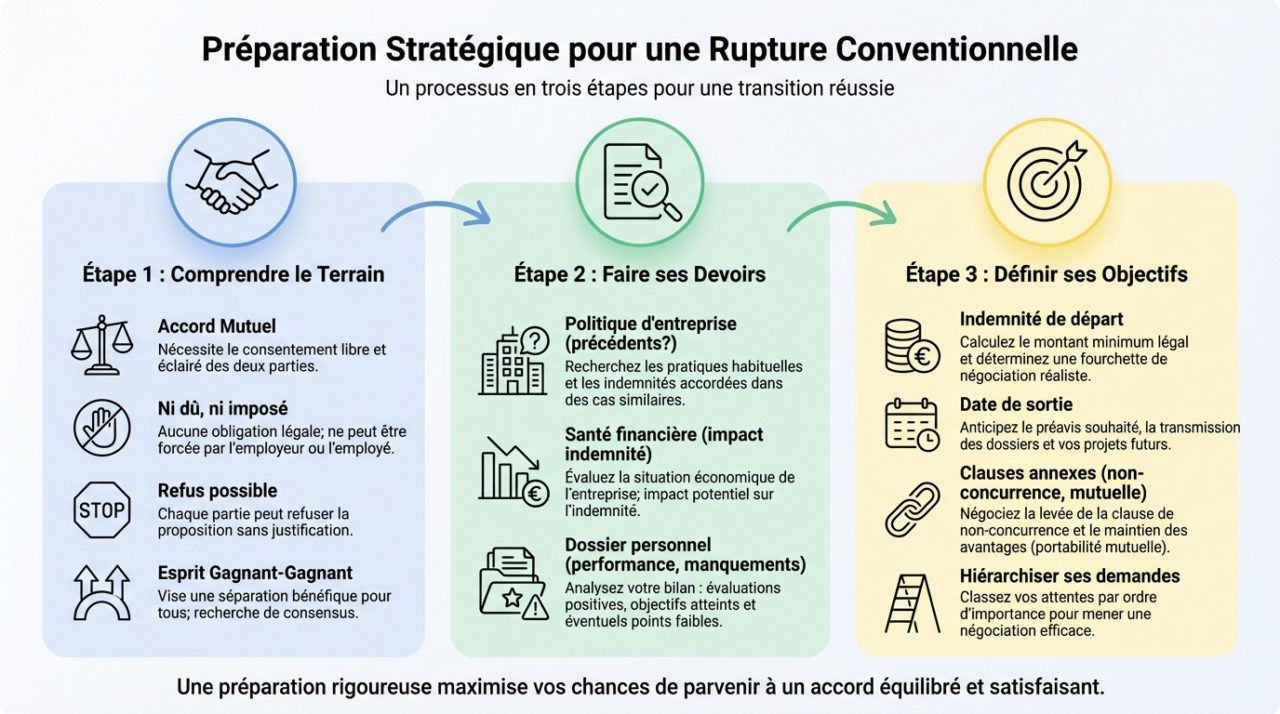

Avant de négocier : la phase de préparation stratégique

Comprendre le terrain : la rupture conventionnelle n’est pas un dû

Soyons clairs dès le départ : la rupture conventionnelle est un accord mutuel. Ni vous ni votre patron ne pouvez l’imposer à l’autre. Ce n’est pas un guichet automatique, c’est une véritable négociation qui demande du tact.

Un refus est toujours possible des deux côtés et ne constitue jamais une faute professionnelle. C’est ce qui fait toute la distinction avec une démission ou un licenciement subit. Pour bien saisir les enjeux, regardez les différences entre licenciement et rupture conventionnelle avant de vous lancer.

Oubliez le conflit ouvert. Adoptez plutôt la posture d’un partenaire commercial cherchant une solution « gagnant-gagnant » pour clore le contrat.

Faire ses devoirs : enquêter avant d’agir

Renseignez-vous discrètement sur les habitudes de votre boîte. Est-ce une pratique courante ou un tabou absolu ? Discutez avec des collègues de confiance ou des représentants du personnel pour savoir si des précédents existent et comment ils ont été gérés.

Jetez un œil critique aux finances de l’entreprise. Une société dans le rouge sera forcément moins encline à lâcher une indemnité supra-légale généreuse, c’est mathématique.

Construisez un dossier solide avant de frapper à la porte. Rassemblez les preuves de vos succès, mais notez aussi les failles de l’employeur, comme des heures supplémentaires oubliées ou des objectifs irréalistes.

Définir ses objectifs : que voulez-vous vraiment ?

Ne partez pas au front la fleur au fusil. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez obtenir avant d’ouvrir la bouche.

- L’indemnité de départ : quel est votre montant plancher ?

- La date de sortie : voulez-vous partir demain ou avez-vous besoin de temps ?

- Les clauses annexes : levée de la clause de non-concurrence, maintien de la mutuelle, etc.

Hiérarchisez vos exigences pour ne pas bloquer la discussion. Qu’est-ce qui est non négociable pour vous ? Sur quels points pouvez-vous lâcher du lest ? Avoir cette vision claire vous donne un coup d’avance décisif.

L’art de l’approche : comment lancer la discussion

Une fois votre stratégie bien en tête, le moment délicat de l’approche arrive. Comment mettre le sujet sur la table sans se griller ?

Le premier contact : privilégier l’informel

Oubliez les lettres recommandées pour l’instant. La règle d’or ? Sollicitez une discussion orale et informelle avec votre manager direct ou les RH. C’est le meilleur moyen de tâter le terrain sans braquer personne.

Pourquoi éviter l’écrit ? C’est simple : un email formel peut être perçu comme une agression soudaine. Pire, il laisse une trace indélébile qui pourrait se retourner contre vous si la demande est refusée et que la situation s’envenime par la suite.

Lancez-vous avec simplicité : « J’aimerais qu’on prenne un moment pour discuter de mon avenir dans l’entreprise et des différentes options possibles. »

Présenter sa demande comme une solution mutuelle

Voici le secret que beaucoup ignorent : pour réussir, il faut vendre la rupture comme une solution profitable. Ne parlez pas juste de votre envie de partir, montrez concrètement ce que l’entreprise y gagne.

Vous pouvez arguer que cela évite un conflit latent, souvent long et coûteux pour tout le monde. C’est aussi l’opportunité pour eux de réorganiser le service en douceur ou de recruter un profil plus aligné avec leurs nouveaux besoins.

Restez factuel. L’émotion et la menace sont vos pires ennemies ici. L’objectif est la coopération, pas le bras de fer. Montrez-vous professionnel jusqu’au bout pour rassurer votre interlocuteur.

Qui peut vous accompagner durant les entretiens ?

Saviez-vous que la loi vous autorise à être épaulé durant les entretiens officiels ? Ce n’est pas une faveur, c’est un droit strict. Utilisez-le sans hésiter pour rééquilibrer le rapport de force si vous vous sentez vulnérable.

Vous pouvez solliciter un représentant du personnel (membre du CSE) de votre entreprise. S’il n’y en a pas, tournez-vous vers un conseiller du salarié, une personne extérieure bénévole disponible sur liste préfectorale.

L’avocat, lui, n’entre pas en salle de réunion. Son rôle est crucial en amont pour préparer votre dossier ou si le conflit devient inévitable.

Le nerf de la guerre : négocier l’indemnité et les conditions

Le principe de la rupture est accepté ? Parfait. Maintenant, on entre dans le dur : l’argent et les modalités de votre départ.

Calculer le minimum légal : votre point de départ, pas votre but

Retenez bien ceci : l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut jamais être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. C’est votre plancher de sécurité, une base totalement intangible que personne ne peut vous retirer.

Le calcul est précis : comptez 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, puis 1/3 pour les suivantes. Votre salaire de référence sera la moyenne la plus avantageuse entre les 12 ou les 3 derniers mois.

Ne vous arrêtez pas là et vérifiez votre convention collective, car elle prévoit souvent un calcul bien plus favorable. Si c’est le cas, c’est ce montant supérieur qui devient votre nouveau minimum légal.

Viser plus haut : les arguments pour une indemnité supra-légale

Toute la valeur de votre négociation réside dans votre capacité à décrocher plus que le minimum légal. C’est précisément sur ce point que se joue le véritable succès financier de votre démarche.

Votre pouvoir de négociation dépend directement du coût que représenterait pour l’employeur une autre forme de rupture, notamment un licenciement potentiellement conflictuel et coûteux.

Vous avez des cartes en main : un dossier solide sur des manquements de l’employeur ou le coût évité d’un licenciement économique. Valorisez votre ancienneté et la sécurité juridique immédiate qu’offre la rupture conventionnelle à l’entreprise. Utilisez ces arguments comme une véritable monnaie d’échange pour faire grimper l’addition.

Le tableau de bord de votre négociation

Pour y voir clair, il faut visualiser les options. La rupture conventionnelle se place stratégiquement entre la démission, qui ne rapporte rien, et un licenciement contentieux, potentiellement lucratif mais très incertain.

| Type de rupture | Indemnité pour le salarié | Risque/Coût pour l’employeur |

|---|---|---|

| Démission | 0€ | Faible (sauf si requalification) |

| Rupture Conventionnelle | Négociable, minimum légal garanti | Très faible (accord mutuel) |

| Licenciement contentieux | Variable (dommages et intérêts possibles) | Élevé (coût, temps, incertitude) |

Au-delà de l’argent : négocier les clauses annexes essentielles

L’indemnité est centrale, mais une bonne négociation ne s’arrête pas là. D’autres éléments, souvent oubliés, peuvent changer la donne pour votre avenir professionnel.

La date de départ : un levier de négociation

Contrairement à la démission classique, la rupture conventionnelle n’impose pas de préavis légal fixe. Vous et votre employeur décidez librement du jour exact. C’est une liberté totale qu’il faut exploiter intelligemment.

Utilisez cette flexibilité calendaire comme une véritable monnaie d’échange. Proposez de rester un mois de plus pour former votre successeur si vous voulez gonfler l’indemnité. À l’inverse, un départ express peut arranger une entreprise pressée de réduire sa masse salariale immédiatement.

Calez la date sur vos propres besoins, par exemple pour coïncider avec le début d’un nouveau projet. Ne subissez pas le calendrier de l’entreprise.

La clause de non-concurrence : s’en libérer est une victoire

Cette clause est un véritable boulet qui restreint drastiquement votre liberté de travailler ailleurs. Elle peut bloquer votre carrière pendant des mois chez la concurrence directe. Beaucoup de salariés négligent ce point et le regrettent amèrement une fois dehors.

La rupture est le moment ou jamais d’exiger que l’employeur accepte de renoncer à cette clause par écrit dans la convention. C’est vital pour clarifier vos droits concernant la clause de non-concurrence avant de signer quoi que ce soit.

Si l’employeur la lève, il économise la contrepartie financière qu’il vous doit. C’est un argument « gagnant-gagnant » redoutable pour le convaincre.

Autres points à ne pas oublier sur la table

Une négociation réussie englobe la globalité de votre départ, pas juste le chèque. Ne laissez aucune miette sur la table par simple oubli.

Pensez à sécuriser ces avantages pratiques qui facilitent grandement la transition :

- Le paiement immédiat du solde des congés payés et RTT.

- La conservation de votre matériel pro (ordinateur, téléphone).

- Le maintien temporaire de la mutuelle (portabilité).

- Le financement d’une formation via le CPF.

Attention, les promesses orales s’envolent dès que vous passez la porte de l’entreprise. Tout ce qui est convenu doit être écrit noir sur blanc dans la convention de rupture. Sans trace écrite formelle, vous n’aurez aucun recours juridique.

Finaliser l’accord et sécuriser ses droits

Vous avez trouvé un accord sur tous les points. Bravo. Mais le processus n’est pas terminé. La phase administrative est tout aussi importante pour que votre départ se passe sans accroc.

La signature de la convention : l’heure de la relecture

Avant de signer quoi que ce soit, relisez attentivement chaque ligne du projet de convention. C’est le moment de vérifier que tout ce qui a été négocié y figure.

Insistez sur les points de vigilance : le montant exact de l’indemnité, la date de rupture, la mention de la levée de la clause de non-concurrence. Toute erreur ou omission doit être corrigée avant signature.

Rappelez-vous que chaque partie doit repartir avec un exemplaire original signé de la convention.

Le délai de rétractation : 15 jours pour changer d’avis

Comprenez bien le fonctionnement du délai de rétractation de 15 jours calendaires. Il démarre le lendemain de la date de signature de la convention.

Ce droit s’applique aussi bien au salarié qu’à l’employeur. Personne n’a à justifier sa décision.

Ce délai est une sécurité. Utilisez-le pour une dernière réflexion à tête reposée, loin de la pression de la négociation, et pour éventuellement faire vérifier l’accord par un expert.

L’homologation par la DREETS et l’après

Voici la dernière étape : l’envoi de la convention à la DREETS via le téléservice TéléRC pour homologation. L’administration a 15 jours ouvrables pour répondre.

L’absence de réponse vaut homologation tacite. La rupture du contrat peut alors prendre effet dès le lendemain. La DREETS vérifie surtout le respect de la procédure et le consentement des parties.

Vous pourrez ensuite vous inscrire à France Travail pour bénéficier des allocations chômage, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité. C’est la méthode pour quitter un CDI sans perdre ses droits.

Réussir sa rupture conventionnelle ne s’improvise pas, c’est un véritable exercice stratégique. Vous avez désormais les cartes en main pour transformer ce départ en tremplin professionnel. Préparez vos arguments et visez un accord gagnant-gagnant ! N’oubliez pas que tout se négocie, de l’indemnité à la date de sortie. Alors, osez défendre vos intérêts

FAQ

Quel montant pouvez-vous réellement négocier ?

Ne vous contentez surtout pas du minimum légal ! Votre indemnité de base correspond généralement à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années. C’est votre point de départ, mais tout l’enjeu est d’aller chercher une indemnité « supra-légale ».

Pour faire grimper la note, valorisez votre préjudice ou les économies que l’entreprise réalise en évitant un licenciement contentieux. Le montant final dépendra directement de la solidité de votre dossier et de votre capacité à prouver que cet accord est aussi leur intérêt financier.

Comment bien mener sa négociation en 4 étapes clés ?

Préparez d’abord vos arguments en béton : bilan, projets et contexte favorable. Ensuite, sollicitez toujours un entretien informel à l’oral pour tâter le terrain sans laisser de trace écrite immédiate. C’est crucial pour ne pas braquer votre interlocuteur.

Présentez votre départ comme une opportunité pour l’entreprise, par exemple pour réorganiser un service. Enfin, ne lâchez rien sur les détails : date de départ et clauses annexes sont aussi importantes que le chèque final !

Quels sont les pièges fatals à éviter ?

Le plus grand danger est d’envoyer une lettre de demande officielle trop tôt ! Cela fige la situation et peut vous porter préjudice si la négociation échoue. Gardez les écrits pour la fin, une fois l’accord verbal obtenu.

Méfiez-vous aussi de la clause de non-concurrence. Si vous oubliez de demander sa levée dans la convention, vous pourriez être bloqué dans votre recherche d’emploi future, même avec un chèque en poche.

Comment maximiser vos chances d’obtenir un « oui » ?

Rappelez-vous que c’est un accord mutuel, on ne peut rien imposer. Pour convaincre à coup sûr, vous devez démontrer que votre départ volontaire est moins risqué et moins coûteux pour l’employeur qu’un salarié démotivé ou un conflit aux prud’hommes.

Soyez professionnel et factuel. Montrez que vous avez anticipé la transition et que vous souhaitez une séparation propre. Un employeur rassuré est un employeur qui signe !

Quel est le meilleur argument pour convaincre votre employeur ?

Misez tout sur le projet professionnel ou la reconversion. Dire que vous voulez partir pour créer une entreprise ou suivre une formation passe souvent mieux que d’exprimer une simple lassitude.

L’argument « gagnant-gagnant » reste le plus puissant. Expliquez que votre départ permet à l’entreprise de recruter un profil plus junior ou plus adapté à ses nouveaux besoins, tout en économisant sur votre ancienneté.

Qui a le droit de vous aider pendant les discussions ?

Vous n’êtes pas obligé d’affronter cela seul ! La loi vous autorise à vous faire assister lors des entretiens par un salarié de l’entreprise, souvent un représentant du personnel ou un membre du CSE.

S’il n’y a pas de représentants, faites appel à un conseiller du salarié extérieur, choisi sur une liste préfectorale. Leur présence rééquilibre le rapport de force et garantit le respect de vos droits durant les échanges.

Combien de temps prend la procédure au total ?

Comptez environ un mois et demi minimum entre la signature et la liberté. Une fois la convention signée, vous avez un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour changer d’avis.

Ensuite, l’administration (la DREETS) a 15 jours ouvrables pour valider le dossier. Ce n’est qu’après ces étapes incompressibles que votre contrat prend officiellement fin. Anticipez ce délai dans vos projets !

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.