Pas de panique ! L’employeur peut refuser une rupture conventionnelle illimitée fois, sans justification. Le consentement mutuel reste la règle absolue. Une hausse à 30 % des charges patronales sur l’indemnité de rupture (depuis sept 2023) explique souvent ces refus. Pourtant, alternatives existent : démission, licenciement, ou négociation stratégique restent possibles !

Vous avez demandé une rupture conventionnelle à votre employeur, mais il l’a refusée ? Vous en êtes à combien de tentatives ? Sachez que votre employeur peut dire « non » indéfiniment, sans même avoir à fournir une explication ! En effet, la rupture conventionnelle nécessite un consentement mutuel, un peu comme un contrat de vente : si l’une des parties ne signe pas, rien n’avance. Mais ne cédez pas à l’anxiété : des solutions existent pour rebondir. Découvrez les leviers à activer pour faire évoluer la situation, comme les arguments à utiliser ou les alternatives à explorer si le dialogue s’enlise.

- Pourquoi votre employeur peut refuser : les raisons légitimes

- Le refus de l’employeur est-il toujours légal ?

- Refus de rupture conventionnelle : quelles sont vos options ?

- Démission, licenciement : les alternatives à la loupe

- Bien s’entourer pour faire le bon choix

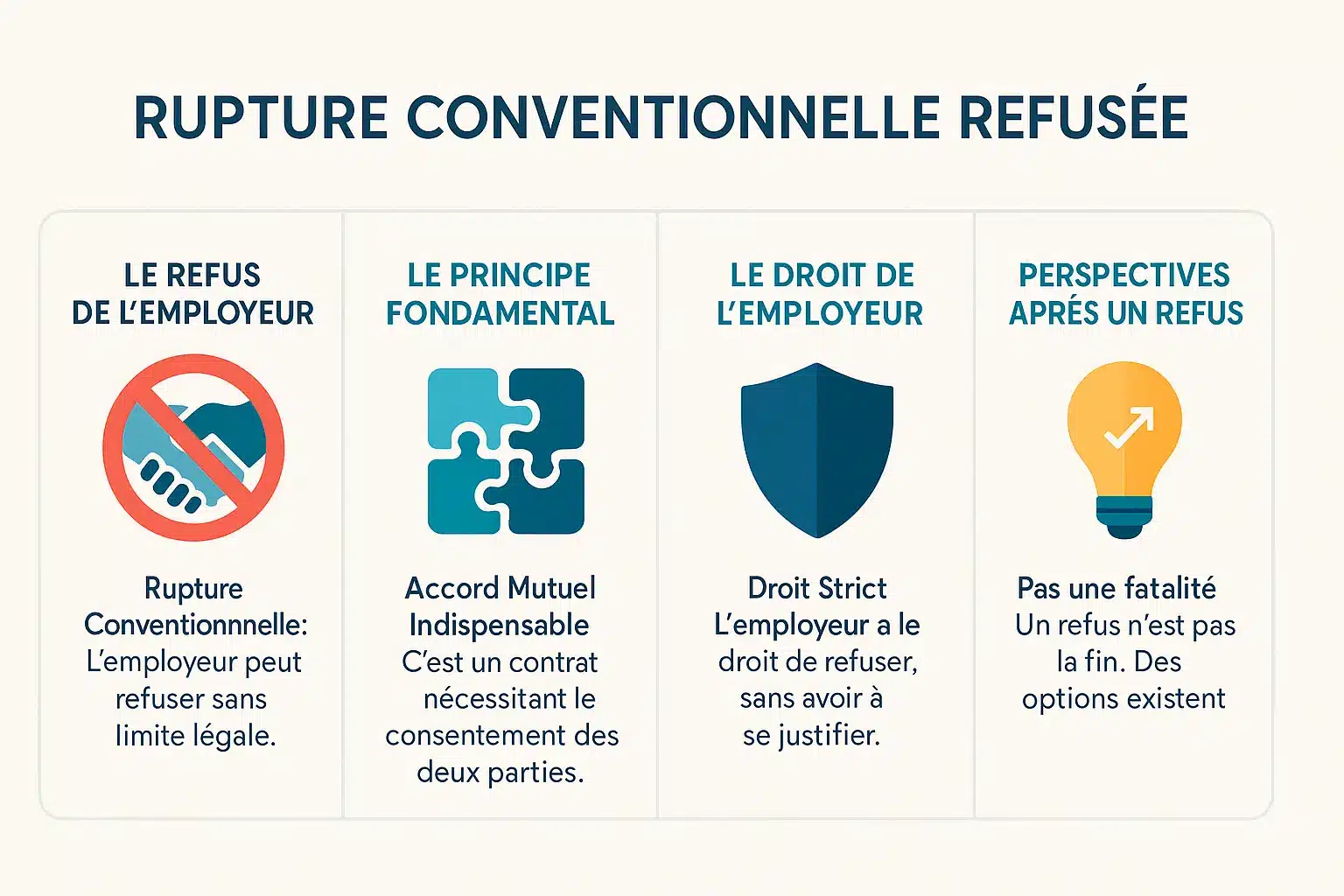

Rupture conventionnelle refusée : l’employeur a-t-il une limite ?

Vous rêvez de nouveaux horizons et avez demandé une rupture conventionnelle, mais votre employeur a dit non ? Il peut répéter ce refus indéfiniment, sans obligation de motif. Pas de panique ! Un refus n’est pas une impasse. Décryptage d’une situation courante.

La réponse claire et nette : aucune limite de refus

La loi est sans ambiguïté : l’employeur dispose d’un droit absolu de refuser une rupture conventionnelle. Dix refus ? Vingt refus ? Rien n’est interdit. Chaque demande est analysée indépendamment des précédentes. Le salarié n’a aucun levier légal pour imposer un accord. Un principe protège l’équilibre du contrat, même si cela peut frustrer.

Le principe du consentement mutuel : la clé de tout

La rupture conventionnelle est un contrat de séparation : comme un accord entre colocataires pour résilier un bail. Un accord commun est indispensable. Si l’un des deux bloque, rien ne se concrétise. L’employeur reste libre de dire « non » sans explication. À noter : le refus ne peut être discriminatoire ou abusif.

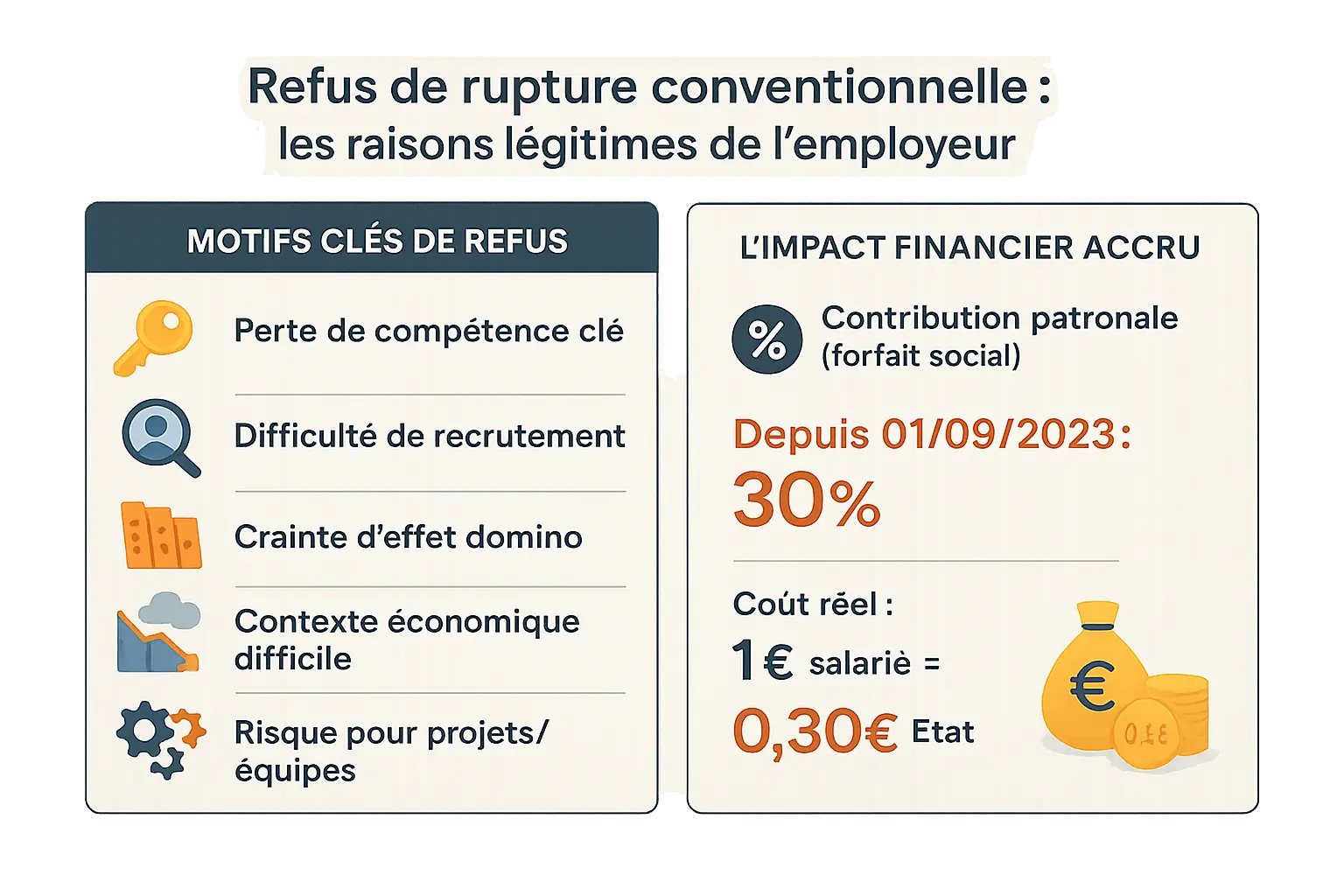

Pourquoi votre employeur peut refuser : les raisons légitimes

Un refus de rupture conventionnelle relève rarement du personnel. Il traduit des contraintes opérationnelles ou financières. Voici les motifs fréquents :

- Compétence irremplaçable : Si vous détenez un savoir-faire unique (ex : expert en cybersécurité), votre départ pourrait retarder un projet stratégique.

- Coûts accrus : Depuis 2023, le forfait social de 30 % s’applique sur l’indemnité. Pour 10 000 € versés, l’employeur paie 3 000 € supplémentaires à l’État.

- Difficultés de recrutement : Dans des secteurs comme l’IT, trouver un profil adapté prend en moyenne 45 jours, selon Pôle Emploi.

- Effet domino redouté : Un turnover supérieur à 15 % (moyenne nationale) fragilise la culture d’entreprise.

- Contexte économique tendu : 68 % des PME déclarent des trésoreries fragilisées (Banque de France, 2024). Couper un poste clé sans garantie de remplacement est risqué.

L’impact financier : le nerf de la guerre

Pour une indemnité de 10 000 €, l’employeur débourse 3 000 € de forfait social. Ce coût peut équivaloir à 3 mois de salaire brut pour un cadre moyen. Pour une PME, cela représente 10 % de son bénéfice annuel moyen.

Les motifs stratégiques et organisationnels

Un refus peut aussi résulter d’enjeux métier : un départ pendant un lancement critique, ou le risque de perte de compétences uniques. Recruter un remplaçant coûte en moyenne 20 000 €, avec 6 mois pour être opérationnel. Ces charges expliquent la prudence patronale.

Le refus de l’employeur est-il toujours légal ?

Le principe : un droit de refus quasi absolu

Vous souhaitez partir, mais votre employeur refuse la rupture conventionnelle ? Il en a le droit sans justification. Aucune limite légale n’existe sur le nombre de refus, ni obligation d’accepter votre demande.

Concrètement, chaque tentative peut être rejetée sans explication, sans possibilité de recours devant les Prud’hommes. La rupture conventionnelle repose sur un accord mutuel, pas sur un droit individuel.

« Un employeur a le droit de refuser une rupture conventionnelle. Mais il n’a jamais le droit de se servir de ce refus pour masquer une situation de harcèlement ou de discrimination. »

Les exceptions : quand le refus cache un abus

Attention : un refus répétitif accompagné de pressions, harcèlement ou discrimination ouvre des recours légaux. Exemple : un employeur dégradant vos conditions de travail pour vous pousser à démissionner peut être poursuivi pour harcèlement moral. Un refus systématique basé sur des motifs interdits (sexe, origine, grossesse) constitue une discrimination illégale.

Documentez ces faits pour agir en justice. Le refus cache alors un problème plus grave, comme une violation des droits du travail ou un abus de pouvoir.

Refus de rupture conventionnelle : quelles sont vos options ?

Face à un refus, ne laissez pas la porte se fermer ! Un refus n’est pas une fin en soi, mais un déclic pour réinventer votre approche. C’est l’occasion de redéfinir les termes du dialogue et d’explorer des solutions que personne n’avait anticipées.

Relancer le dialogue et préparer sa négociation

Un premier refus ne signifie pas un blocage définitif. Voici des leviers concrets à activer :

- Proposer une date de départ alignée sur les besoins de l’entreprise. Par exemple, attendre la fin d’un cycle de livraison critique pour éviter de perturber les équipes.

- Offrir de former votre remplaçant. Cela montre votre professionnalisme et réduit le coût de transition pour l’employeur, souvent un argument décisif.

- Mettre en avant les bénéfices d’un départ maîtrisé : éviter une démotivation contagieuse (un salarié démotivé peut coûter 20 % de son salaire annuel en productivité perdue, selon la Harvard Business Review) ou faciliter l’intégration d’un profil mieux adapté aux enjeux futurs.

- Négocier l’indemnité au-delà du minimum légal (1/5ᵉ de mois de salaire par année d’ancienneté). Un geste symbolique peut débloquer la discussion.

Préparez des arguments concrets : montrez comment votre départ pourrait libérer des ressources pour recruter un profil en phase avec les besoins futurs, ou comment une sortie en douceur garantit la continuité du service.

Explorer les autres modes de rupture du contrat

Si la négociation bute, comparez les alternatives pour agir en connaissance de cause. Voici un comparatif clés en main :

| Mode de rupture | Accord de l’employeur ? | Indemnités de rupture ? | Droit au chômage ? |

|---|---|---|---|

| Rupture conventionnelle | Obligatoire | Oui (minimum légal ou conventionnel) | Oui |

| Démission | Non requis | Non | Non (sauf cas légitimes) |

| Licenciement pour motif personnel | Non requis (décision de l’employeur) | Oui (sauf faute grave/lourde) | Oui |

L’abandon de poste est une impasse : il peut entraîner un licenciement pour faute grave, sans indemnités ni chômage. L’employeur doit toutefois vous alerter par écrit et vous laisser 15 jours pour justifier votre absence. En cas de blocage, le contrat reste suspendu, mais le salaire est gelé.

Pour le licenciement, sachez que l’employeur doit respecter une procédure stricte (entretien, notification motivée). En cas de contestation, un juge peut requalifier la rupture, exposant l’employeur à des dommages. Une seule règle : informez-vous avant d’agir, et consultez un avocat si besoin.

Démission, licenciement : les alternatives à la loupe

Vous souhaitez quitter votre entreprise mais votre employeur refuse la rupture conventionnelle ? Sachez qu’il existe d’autres options, chacune avec ses spécificités. La démission, le licenciement ou même d’autres formes de rupture ont des implications très différentes sur vos droits au chômage, vos indemnités et vos relations professionnelles.

Comprendre ces différences est crucial pour faire le meilleur choix. Voici une analyse claire et concise des deux principales alternatives.

La démission : la liberté, mais à quel prix ?

La démission reste un droit inaliénable du salarié. Contrairement à la rupture conventionnelle, votre employeur ne peut pas la refuser une fois notifiée. Un simple courrier suffit pour rompre votre contrat.

Mais attention : c’est souvent la solution la moins avantageuse financièrement. En général, la démission n’ouvre pas droit aux allocations chômage. Pas d’indemnité de départ non plus, sauf cas très spécifiques (comme un projet de création d’entreprise validé par Pôle Emploi). Enfin, vous devrez respecter un préavis, sauf accord contraire de votre employeur.

Le licenciement : une procédure à l’initiative de l’employeur

Le licenciement, lui, relève d’une décision unilatérale de l’employeur. Ce dernier doit justifier d’un motif légitime (économique ou personnel), contrairement à la rupture conventionnelle qui ne nécessite aucune justification.

Avantage principal : sauf cas de faute grave ou lourde, cette procédure ouvre droit aux allocations chômage et à une indemnité de licenciement. Mais c’est souvent une voie conflictuelle, qui peut entacher votre relation professionnelle.

Comparez ces options avec soin avant de choisir. En savoir plus sur les différences entre licenciement et rupture conventionnelle pour mieux comprendre les enjeux.

Bien s’entourer pour faire le bon choix

L’employeur peut refuser une rupture conventionnelle sans limite légale, mais des solutions existent. Le refus est un droit, mais il n’empêche pas d’agir. Négociez avec votre employeur pour clarifier vos motivations et trouver un terrain d’entente.

Face à un refus répétitif, consultez un avocat en droit du travail. Il vérifie que le refus n’est pas abusif ou discriminatoire et vous guide vers des alternatives : démission, licenciement pour motif légitime, ou autre procédure. Les représentants du personnel (CSE) peuvent aussi intervenir pour garantir un processus équitable, surtout si vous êtes un salarié protégé.

L’inspection du travail intervient pour homologuer la rupture, mais elle ne peut contraindre l’employeur à accepter. Cependant, elle vérifie que les démarches respectent la loi. En cas de blocage, un dialogue constructif reste essentiel. Restez ouvert aux négociations sur l’indemnité ou la date de départ.

Vous avez maintenant les clés pour agir. À vous de jouer : informez-vous, sollicitez des experts, et choisissez l’option qui protège vos droits tout en préparant votre avenir professionnel sereinement !

Aucune limite légale ne cadre les refus successifs de votre employeur : la rupture conventionnelle nécessite un accord mutuel. Face à un refus légitime (coût, impact), tentez une négociation ciblée. En cas de blocage, explorez des alternatives (démission, licenciement) et consultez un juriste. Votre avenir professionnel reste entre vos mains.

FAQ

Que faire face à un refus de rupture conventionnelle ?

Pas de panique ! En cas de refus, vous pouvez relancer le dialogue pour comprendre les raisons de votre employeur. Proposez des ajustements comme une date de départ plus adaptée ou une transition plus fluide. Vous pouvez aussi explorer d’autres options comme la démission (avec conditions pour toucher le chômage) ou le licenciement (si l’employeur accepte), mais attention aux implications.

L’employeur est-il jamais obligé d’accepter une rupture conventionnelle ?

Non, jamais ! La rupture conventionnelle repose sur un accord mutuel, comme un contrat de vente. Si l’une des parties dit « non », c’est terminé. L’employeur n’a aucune obligation légale d’accepter, et il peut refuser sans justification. C’est son droit le plus strict.

Comment un employeur peut-il légalement refuser une rupture conventionnelle ?

Un employeur peut dire non sans avoir à se justifier. Il n’y a pas de formalisme particulier à respecter : un simple échange par mail ou en personne suffit. Par contre, il ne peut pas refuser pour des motifs discriminatoires (sexe, origine, etc.) ou en cas de harcèlement. Dans ces situations, le refus devient illégal.

Combien de fois un employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle ?

Zéro, un, dix… il n’y a aucune limite légale ! Chaque demande est traitée indépendamment, et l’employeur peut refuser autant qu’il le souhaite. C’est le principe du consentement mutuel : sans accord des deux parties, rien n’est possible.

Quelles conséquences pour l’employeur en cas de refus répétés ?

En soi, le refus répété n’entraîne pas de sanctions légales. Par contre, une communication tendue pourrait nuire à l’environnement de travail. Si le refus cache un harcèlement ou une discrimination, l’employeur s’expose à des poursuites pénales. Mais le simple fait de dire « non » ? Parfaitement légal !

Quelles sont les dernières évolutions légales concernant la rupture conventionnelle ?

Depuis le 1er septembre 2023, la rupture conventionnelle coûte plus cher à l’employeur : une contribution patronale de 30 % s’applique sur l’indemnité de rupture (sauf montant minimal légal). Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, mais une explication : cette hausse peut expliquer certains refus. Rien n’empêche de négocier !

Quels sont les principaux pièges à éviter pendant le processus ?

Ne jamais signer sans lire ! Vérifiez que l’indemnité soit au moins égale au minimum légal (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté). Évitez les pressions ou intimidations de l’employeur, et ne sous-estimez pas les conséquences de la démission (souvent pas de chômage). En cas de doute, consultez un avocat.

Comment augmenter mes chances d’acceptation de la rupture conventionnelle ?

Jouez la carte de la négociation ! Proposez une date de départ après la fin d’un gros projet, proposez de former votre remplaçant, ou mettez en avant les avantages pour l’entreprise (nouveau recrutement, équilibre d’équipe). Être flexible sur l’indemnité (sans descendre sous le minimum légal) peut aussi aider.

Quelles alternatives pour rompre un CDI tout en conservant mes droits ?

La démission classique ne donne pas droit au chômage… sauf dans 17 cas précis comme un déménagement pour suivre un conjoint, des violences conjugales, ou un projet de création d’entreprise validé par Pôle Emploi. Le licenciement, quant à lui, ouvre droit aux allocations chômage (sauf faute grave). Mais attention : l’abandon de poste est risqué !

Âgé de 39 ans, employé en mairie et passionné par l’actualité, j’aime décrypter les grands événements du monde et partager ces analyses avec mon entourage.